В разделе 2.1.2.описаны способы управления нагрузкой на опорно-двигательный аппарат занимающихся при раатичных режимах сокращения мышц. Однако "чистых" режимов сокращений мышц, так же как изолированных движений в реальной тренировке не бывает, поэтому для практического использования необхоимо знать приемы управления нагрузкой.

Инструктор, проводящий занятие, имеет следующие "инструменты", позволяющие управлять нагрузкой.

1. Изменение мощности наблюдаемой механической работы, которая определяет интенсивность функционирования системы транспорта и утилизации кислорода, а при сверхпороговой интенсивности — и активность САС. Мощность регулируется следующим:

| б |

| а |

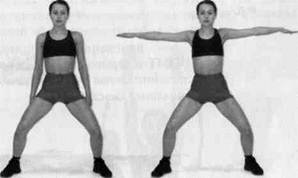

— изменением числа звеньев тела, одновременно участвующих в работе, что влияет на активную массу мышц. Чем больше мышц задействовано в том или ином упражнении при прочих равных условиях, тем выше энергозатраты;

|

|

|

И.П.

|

| а |

| б |

- изменением амплитуды движений, т.е. величиной перемещения центра масс отдельных звеньев;

- изменением амплитуды перемещения ОЦМТ в горизонтальной плоскости, в этом случае дополнительная энергия тратится на разгон и торможение ОЦМТ и перемещение звеньев тела относительно ОЦМТ (первое упр. предыдущего абзаца);

— изменением момента сил в суставе (изменение "рычага"). Увеличение "рычага" при прочих равных условиях увеличивает степень напряжения мышц, обслуживающих этот сустав, что в большинстве случаев приводит к снижению механической эффективности работы мышц;

|

|

| а |

| б |

изменением амплитуды перемещения ОЦМТ в вертикальной плоскости, в этом случае дополнительная энергия тратится на работу против силы тяжести;

- изменением темпа (частоты движений в минуту);

- изменением скорости движений.

2. Изменение общего количества механической работы (т.е. времени тренировки), что определяет степень исчерпания гликогена и энергорасход на занятии. Снижение углеводных запасов организма — одна из основных причин, приводящих к появлению объективных и субъективных признаков утомления к концу обычного аэробного класса.

3. Включение в занятие движений с различной степенью освоенности занимающимися. От освоенности движений и их координационной сложности зависят степень участия в работе мышц-антагонистов, наличие или отсутствие "лишних движений", психоэмоциональное напряжение и т.д., а следовательно, энергозалрос и активность САС.

4. Соотношение упражнений с техникой

Superlow-Low-impact и упражнений, включающих

элементы техники Hi-impact, plyometric, быстрых

смен положения звеньев тела (т.е. резкие разгоны

и остановки звеньев). От этих технических эле

ментов зависит степень вовлечения БМВ в работу,

т.е. величина сдвигов КЩР мышц и крови, рефле

кторная активизация САС, степень повреждаю

щего воздействия занятий на ОДА за счет механи

ческих и химических факторов, а также соотноше

ние использования жиров и углеводов в качестве

субстратов окисления. Другими словами, увеличе

ние в занятии доли упражнений с техникой "Hi..."

увеличивает нагрузку на нервно-мышечный аппа

рат, активизирует симпатическую систему и угле

водный обмен вне зависимости от среднего мета

болического энергорасхода.

5. Громкость, эмоциональная окраска музыки и "эмоциональное воздействие" самого инструктора на занимающихся.

От этих факторов зависят активизация САС и механическая мощность работы.

2.2.2. Стато-динамические упражнения

Силовые упражнения являются неотъемлемым компонентом практически всех разновидностей кондиционной тренировки, и в том числе занятий по оздоровительной аэробике. Но надо всегда помнить, что методика использования силовых упражнений в оздоровительной физической культуре существенно отличается от таковой в силовых и скоростно-силовых видах спорта, хотя и напоминает силовую тренировку в циклических видах спорта "на выносливость".

1{елью силовой тренировки в первой группе видов спорта является, как правило, развитие способности проявлять максимум силы в определенной фазе конкретных соревновательных упражнений.

В тех случаях, когда соревновательное упражнение требует преодоления максимальных или околомаксимальных внешних сопротивлений (штанга, борьба), в тренировке используется, например, масса отягощения, составляющая 70-100% от максимальной силы, а также такие режимы работы мышц, которые кроме тренировки нервно-мышечных факторов проявления силы, способствуют увеличению массы определенных мышечных групп.

Если же сопротивления не большие, то используются упражнения, в которых мышцы работают в максимальном "взрывном" режиме, развивают максимальную скорость укорочения или испытывают предельные нагрузки "на разрыв" в амортизационных фазах движений.

Такие варианты тренировки недопустимы при оздоровительных занятиях в связи с высоким риском перенапряжения и травматизма. Поэтому основными требованиями к кондиционной силовой тренировке со снарядами или без них являются:

- масса отягощения (или степень напряжения мышц) — не более 60-70% от максимальной;

- скорость и темп движений - непредельные.

- скорость и темп движений - непредельные.

При этом эффективность развития силовых способностей снижается, но это не является существенным недостатком, так как задача таких занятий не максимальное развитие силовых способностей, а улучшение физического состояния занимающихся.

Эта задача успешно может быть решена при соблюдении определенных принципов организации стато-динамической части аэробного класса

2015-02-27

2015-02-27 867

867