Одним из вариантов коагуляции электролитами является гетерокоагуляция – взаимная коагуляция разнородных дисперсных систем.

Гетерокоагуляция широко используется в процессах водоподготовки и очистки сточных вод и представляет собой взаимодействие коллоидных частиц с агрегатами, образующимися при введении в очищаемую воду коагулянтов.

В качестве коагулянтов обычно используют сульфат алюминия или глинозем (АL2(SO4)3ּ18H2O), оксихлорид алюминия, сульфат железа (II) или (III), хлорид железа (III), а также карбонат кальция, гидроксид магния, фосфат кальцияи др.

При растворении коагулянты гидролизуются. Например, гидролиз сульфата алюминия протекает по следующим стадиям:

A13++H2O=A1(OH)2++H+

Аl(ОH)2++Н2O= Аl(ОH)2++H+

Al(OH)2++H2O=Al(OH)з+H+

Alз++3H20=Al(OH)з+3H+

При гидролизе солей алюминия или железа в зависимости от рН среды могут образовываться также следующие соединения:

· катионного типа – Аl2(ОH)24+, Аl2(ОH)5+, Аl6(ОH)153+, Аl8(ОH)204+, Fе(ОН)+2, Fе2(ОН)4+2,,Fе(ОН)2+;

· анионного типа – Аl(ОH)4-, Fе(Н2О)2 (ОН)4-

В воде при введении коагулянтов накапливаются ионы водорода, поэтому необходимо регулировать величину рН при очистке. Необходимым условием для более полного протекания гидролиза является удаление из сферы реакции образующихся А1(ОН)3, а также связывание ионов H+ в малодиссоциированные молекулы. Повышение рН раствора обеспечивает полный гидролиз введенного в воду коагулянта.

|

|

|

Для быстрого и полного гидролиза коагулянтов необходим некоторый щелочной резерв воды, т.е. наличие в ней определенного количества ионов НСО3- и ОН -, которые связывают ионы водорода, выделяющиеся при гидролизе: H++HCO3- =H2O+CO2

В тех случаях, когда концентрация ионов ОН-, НСО3 -, содержащихся в воде, недостаточна для полного гидролиза коагулянта, щелочность воды повышают введением гашеной извести (гидроксида кальция Са(ОН)2), гидроксида натрия или раствора соды (Na2CO3).

При введении в воду неорганических коагулянтов происходит снижение агрегативной устойчивости частиц, сорбция ионов на поверхности частиц и образование в результате химической реакции малорастворимого соединения.

Выделение твердой фазы (хлопьеобразование) протекает в три стадии: инкубационный период, рост частиц твердой фазы, старение геля. Эти процессы определяют кинетику и эффективность коагуляции.

Инкубационный период обусловлен затруднениями в образовании центров кристаллизации новой фазы. Скорость образования зародышей увеличивается с повышением температуры, ростом пересыщения, уменьшением величины поверхностного натяжения. Длительность инкубационного периода зависит от состава раствора, интенсивности перемешивания, температуры, действия внешних электрического или магнитного полей. Перемешивание увеличивает скорость зародышеобразования.

|

|

|

Рост частиц твердой фазы определяется диффузией частиц к поверхности зародыша и введением их в структуру. Первоначально формируются аморфные глобулы гидроксида алюминия или железа. Аморфные частицы геля в процессе старения переходят в кристаллическую форму. Процесс старения гидроксидов алюминия сопровождается образованием агрегатов, чаще всего в виде цепочечных или сетчатых структур, на поверхности которых адсорбированы коллоидные и мелкодисперсные примеси. В свою очередь, эти цепочки могут прилипать к поверхности грубодисперсных примесей. При этом грубодисперсные примеси являются центрами коагуляции, способствуя не только интенсификации процесса, но и формированию более крупных и плотных хлопьев, которые быстро выпадают в осадок или легко отфильтровываются.

Эффективность очистки воды коагуляцией зависит от многих факторов: рН среды, щелочности, дозы коагулянта, состава сточной воды, перемешивания.

Доза коагулянта

Дозой коагулянта (Дк) называют его количество в единице объема обрабатываемой воды, единицами измерения Дк являются мг/л; г/м и т.д.

Оптимальной считается доза коагулянта, при обработке которой сточной воды образуются крупные хлопья, и достигается максимальное ее осветление через 15–20 мин.

Необходимыми условиями успешной коагуляции являются:

· “обволакивание” при адсорбции частиц взвеси гидроксидов коагулянта для обеспечения достаточно высокой степени вероятности их слипания при столкновениях;

· накопление в объеме обрабатываемой воды достаточно большого количества твердой фазы для обеспечения формирования крупных быстро оседающих хлопьев.

Выполнение первого условия обеспечивает дестабилизациючастиц. Выполнение второго условия повышает скорость хлопьеобразования.

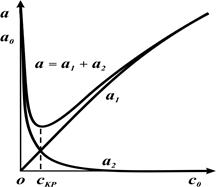

Таким образом, оптимальная доза коагулянта складывается из двух составляющих: а1 – обеспечивающая требуемую вероятность слипания частиц, и а 2 – дающая дополнительное количество твердой фазы для удовлетворения кинетических требований процесса. Можно записать: а = а 1 + а 2.

Установлено, что составляющие дозы коагулянта а зависят от содержания взвешенных веществ в воде (Св), причем а1 возрастает, а2 - уменьшается с ростом С.

Зависимость дозы коагулянта от концентрации взвешенных веществ представлена на рис.3.4.

|

Рис.3.4. Зависимость дозы коагулянта от концентрации взвешенных веществ

Минимум на кривой соответствует некоторой критической концентрации взвеси Скр. Наличие минимума объясняется тем, что при Св < Скр рост Св приводит к более медленному возрастанию а 1, чем уменьшению а2, а при Св > Скр величина а2 быстро становится пренебрежимо малой и оптимальная доза почти целиком определяется первой составляющей. Таким образом, при Св < Скр скорость и недостаточное число столкновений частиц снижает эффективность процесса, а при Св > Скр – снижается вероятность их слипания.

Оптимальная доза коагулянта также зависит от степени дисперсности частичек. Так, в области высоких весовых концентраций взвешенных веществ процесс коагуляции характеризуется недостаточно высокой вероятностью слипания частиц. Чем мельче взвесь, тем больше потребуется коагулянта, следовательно, в области Св > Скр, в которой оптимальная доза коагулянта обусловлена в основном составляющей, а1 зависит от диаметра частиц обратно пропорционально.

При Св < Скр улучшениюкоагуляции способствует повышение вероятности столкновений частиц. Чем меньше размеры частиц, тем больше вероятность их столкновений, поэтому при низких концентрациях, когда оптимальная доза коагулянта обусловлена составляющей а2, наблюдается прямо пропорциональная зависимость между дозой коагулянта и степенью дисперсности (d). Экспериментально установлено, что эта зависимость имеет вид: а2 ≈ f(d)6.

|

|

|

При Св = Скр общая доза коагулянта зависит в равной степени от величины обеих составляющих. Так как с уменьшением размеров частиц взвеси а1, возрастает медленнее, чем уменьшается а2, повышение степени дисперсности взвеси должно привести к экономии коагулянта. Это предположениеподтверждается на практике.

На дозу коагулянта в области Св < Скр, оказывают влияние температура и перемешивание. Так как в этой области доза коагулянта обусловлена составляющей а2 , т.е. эффективность процесса зависит от частоты столкновения частиц, то нагревание системы приводит к увеличениюброуновского движения и вероятность столкновения частичек возрастает. Такой же эффект дает и перемешивание системы, это одна из причин введения в технологическую схему процесса коагуляции взвешенных веществ сооружений и аппаратов с перемешивающими устройствами. В области высоких концентраций доза коагулянта не лимитирована числом столкновений частиц - их достаточно, поэтому повышение температурыобрабатываемой воды не приведет к наглядному эффекту, перемешивание в этом случае служит для ускорения процесса формирования крупных агрегатов, но не оказывает существенного влияния на дозу коагулянта.

При коагулировании цветных вод наблюдается процесс хемосорбции, химическое взаимодействие между гумусовыми кислотами и продуктами гидролиза коагулянта,при этом формируются крупные ассоциаты, легко переходящие в осадок:

R-COOH+Al(OH)+2 →R-COO-Al(OH)2+H+ .

R-COOH+Al(OH)+2 →R-COO-Al(OH)2+H+ .

OH OH

Оптимальная доза коагулянта, как правило, подбирается экспериментально пробным коагулированием воды. В основе экспериментального подбора дозы лежит моделирование характерных процессов, протекающих при коагулировании. На первой стадии происходит равномерное распределение введенного коагулянта в объеме пробы обрабатываемой воды и образование микроструктур гидроксидов алюминия или железа, интенсификация процесса достигается быстрым перемешиванием пробы в течение 10 – 20 секунд (в производственных условиях этот процесс осуществляют в сооруженных смесителях различной конструкции). На второй стадии интенсифицируют процесс хлопьеобразования. При очистке производственных вод эффективность удаления загрязняющих веществ определяется технологическим заданием или ПДК.

|

|

|

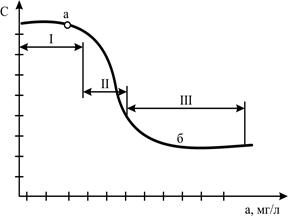

На основании данных пробной коагуляции строится график коагуляционной кривой – зависимость дозы коагулянта от концентрации а = f (С) (рис.3.5).

Кривую можно разбить на три зоны. В первой зоне при малых дозах коагулянта эффект осветления и обесцвечивания воды отстаиванием или фильтрованием незначителен. Во второй зоне увеличение дозы резко сказывается на эффекте осветления и обесцвечивания. Границу между первой и второй зонами называют порогом коагуляции.

Рис.3.5. Коагуляционная кривая

а – порог коагуляции; б – оптимальная доза.

В третьей зоне увеличение дозы коагулянта не дает заметного улучшения эффекта осветления и обесцвечивания воды. Граница между второй и третьей зонами носит название оптимальной дозы.

Не существует единой коагуляционной кривой, однако ее характер одинаков для различных видов очищаемой воды.

Доза коагулянта для обесцвечивания высокоцветных вод ориентировочно может быть определена по формуле:

D= 4  , (3.6)

, (3.6)

где D – доза сульфата алюминия, мг/л,

Ц – цветность воды по хромато-кобальтовой шкале, Цо.

Влияние рН среды.

На процесс коагуляции влияет щелочность воды. Различают три типа щелочности: гидратную, карбонатную и гидрокарбонатную. Под общей щелочностью подразумевают их сумму. Превалирование того или иного типа щелочности зависят от рН среды. В области значений рН, характерных для природных поверхностных водоемов (6,0 – 8,0), доминирует гидро-карбонатная щелочность – НСО–3.

Щелочность производственных сточных вод должна определяться в каждом конкретном случае,так как состав сточных вод зависит отхарактера производства, степени повторного использования вод и прочих условий формирования состава сточных вод.

В воде при введении коагулянтов накапливаются ионы водорода, поэтому необходимо регулировать величину рН при очистке. Необходимым условием для более полного протекания гидролиза является удаление из сферы реакции образующихся А1(ОН)3, а также связывание ионов H+ в малодиссоциированные молекулы. Повышение рН раствора обеспечивает полный гидролиз введенного в воду коагулянта.

Для быстрого и полного гидролиза коагулянтов необходим некоторый щелочной резерв воды, т.е. наличие в ней определенного количества ионов НСО3- и ОН -, которые связывают ионы водорода, выделяющиеся при гидролизе: H+ + HCO-3 → H2CO3 → CO2 + H2O;

2H+ + CO3 2- → CO2 + H2O; H+ + OH- → H2O.

В тех случаях, когда концентрация ионов ОН-, НСО3 -, содержащихся в воде, недостаточна для полного гидролиза коагулянта, щелочность воды повышают введением гашеной извести (гидроксида кальция Са(ОН)2), гидроксида натрия или раствора соды (Na2CO3).

Количество добавляемого щелочного реагента можно определить по эмпирической формуле:

, (3.7)

, (3.7)

где Дщ – количество добавляемого щелочного реагента, мг/дм3;

Эщ – молярная масса эквивалента добавляемого щелочного реагента, ммоль-экв/дм3;

Дк – максимальная доза коагулянта, мг/дм3;

Эк – молярная масса эквивалента коагулянта, ммоль-экв/дм3;

Щ – минимальная щелочность воды, ммоль-экв/дм3.

Экспериментально установлено, что наибольший эффект очистки высокоцветных сточных вод при использовании в качестве коагулянта сульфата алюминия достигается в интервале значений рН среды от 6,5 до 8, при использовании хлорида железа (III) – в интервале значений рН от 7,0 до 8,5,при использовании сульфата железа (II) – от 9,0 до 9,5.

Величина  резервной щелочности, которая остается после обработки воды коагулянтом, должна составлять не менее 1 мг-экв/л.

резервной щелочности, которая остается после обработки воды коагулянтом, должна составлять не менее 1 мг-экв/л.

Значения оптимальных значений рН при очистке сточных вод коагуляцией составляют:

Al(OH)з – 4,5–7, СаСО3 – 9–11,5

Fе(ОН)2 – 8,5–10,5 Са3(РО4)2 – 10–11

Fе(ОН)3 – 4–6 и 8–10 СаSO4 – 4–10

Состав сточных вод

Примеси сточных вод оказывают значительное влияние на кинетику кристаллизации коагулянта. Кристаллизация может быть обусловлена процессами комплексообразования, адсорбции, химического взаимодействия и т. д.

Неорганические вещества. По характеру своего влияния на кристаллизацию коагулянта примеси могут быть разделены на группы:

а) неорганические вещества, имеющие общий ион с кристаллизующимся коагулянтом;

б) неорганические вещества, не имеющие общего иона с кристаллизующимся коагулянтом.

В первом случае примеси ускоряют процесс кристаллизации коагулянта.

Практически установлено, что на процесс коагуляции оказывает влияние анионный состав обрабатываемой воды. Минимальные концентрации анионов, при которых отмечено влияние на процесс, следующие: [ОН-]  0,1 мг-экв./л; [Сl-]

0,1 мг-экв./л; [Сl-]  0,07 мг-экв./л; [НСО-3]

0,07 мг-экв./л; [НСО-3]  0,005 мг-экв./л; [SO42-]

0,005 мг-экв./л; [SO42-]  0,001 мг-экв./л. Можно отметить, что из всех анионов, присутствующих в воде, наибольшее влияние оказывают сульфат-ионы, т.к. они являются противоионами для положительно заряженных продуктов гидролиза коагулянта. При коагулировании примесей воды с солесодержанием до 100 мг/л процесс коагуляции протекает медленно. Добавка сульфат-ионов ускоряет его и значительно расширяет зону оптимальных значений рН в сторону понижения.

0,001 мг-экв./л. Можно отметить, что из всех анионов, присутствующих в воде, наибольшее влияние оказывают сульфат-ионы, т.к. они являются противоионами для положительно заряженных продуктов гидролиза коагулянта. При коагулировании примесей воды с солесодержанием до 100 мг/л процесс коагуляции протекает медленно. Добавка сульфат-ионов ускоряет его и значительно расширяет зону оптимальных значений рН в сторону понижения.

По степени влияния на процесс коагуляции анионы могут быть расположены в ряд: Сl- < НСОз- < SO42-. В присутствии этих примесей сокращается продолжительность инкубационного периода.

Установлено, что катионы кальция и магния оказывают меньшее влияние на ход процесса коагуляции за исключением того, когда в воде присутствует значительное содержание сульфат-ионов. В этом случае ион кальция влияет на коагуляцию, что объясняется образованием микрочастиц сульфата кальция в адсорбционном слое мицелл, представляющих собой центры коагуляции.

Органические вещества. Органические вещества, адсорбируясь на растущих кристаллах коагулянта, образуют пленки, тормозящие рост кристаллов. Это приводит к повышению дисперсности кристаллов. Значительное содержание органических веществ в сточных водах может быть причиной, затрудняющей применение метода коагуляции.

Небольшое количество органических примесей в сточных водах может вызывать ускорение процесса старения гидроксида алюминия.

Установлено, что полиакриламид в количествах, применяемых для флокуляции взвешенных в воде примесей, не оказывает заметного влияния на процесс выделения гидроксида алюминия.

Действие поверхностно-активных веществ на стадии образования новой фазы сводится к снижению вероятности образования зародышей новой фазы и скорости их роста. Это обусловливает резкое повышение дисперсности кристаллов и является причиной высокой емкости адсорбционного слоя – предельной величины адсорбции.

Концентрация коллоидных и мелкодисперсных примесей. С возрастанием концентрации коллоидных и мелкодисперсных примесей в воде увеличивается скорость коагуляции. Доза коагулянта зависит от концентрации и степени дисперсности примесей.

При невысоком содержании мелкодисперсных и коллоидных примесей в воде процесс коагуляции часто протекает неудовлетворительно. Образующиеся мелкие хлопья выносятся из отстойников вместе с осветленной водой. Происходит это вследствие недостаточного количества центров кристаллизации коагулянта и спонтанного зародышеобразования в объеме. Для уменьшения дозы коагулянта и повышения эффективности очистки в очищаемую воду добавляют небольшие количества тонкодисперсных порошков – бентонитовой глины, магнезита, мела и т. п. Частицы порошков, наряду с частицами примесей воды, служат центрами зародышеобразования при кристаллизации коагулянта. В результате коагуляции получаются крупные хлопья, хорошо отделяющиеся от воды.

С этой же целью используют метод рециркуляции осадка. По этому методу часть осадка, полученного в результате коагуляционной очистки воды, смешивается с исходной водой, поступающей на очистку.

Температура. С ростом температуры уменьшается степень гидратации частиц и увеличивается интенсивность броуновского движения, а, следовательно, и вероятность столкновения частиц, возрастает скорость кристаллизации коагулянта и уменьшается продолжительность инкубационного периода.

При невысоких температурах образуются мелкие медленно оседающие хлопья, увеличиваются необходимые дозы коагулянтов и снижается эффективность очистки воды.

Температура влияет на скорость кристаллизации первоначально образовавшихся аморфных частиц гидроксида алюминия. При 80– 90°С частицы А1(ОН)3 сразу же дают на электронограмме картину, характерную, для мелкокристаллических частиц. При комнатной температуре кристаллизация частиц гидроксида алюминия заканчивается примерно через сутки.

При низких температурах воды, особенно маломутной ицветной, гидролиз коагулянта подавляется, так как растворение сульфата алюминия является эндотермическим процессом. На практике необходимая эффективность очистки обеспечивается передозировкой коагулянта, что в свою очередь приводит к резкому снижению рН обрабатываемой воды и формированию растворимых основных солей алюминия или железа. Последние приводят к тому, что в фильтрате отмечается превышение ПДК по растворенному алюминию, более 0,5 мг/л.

Перемешивание. Коагуляция в результате интенсивного механического перемешивания золей и суспензий обусловлена временным нарушением адсорбционного баланса у поверхности частиц и снижением вследствие этого их агрегативной устойчивости.

С увеличением интенсивности перемешивания возрастает вероятность столкновения частиц, повышается скорость кристаллизации коагулянта и уменьшается продолжительность инкубационного периода. Однако существует некоторая скорость перемешивания, выше которой продолжительность инкубационного периода не изменяется.

Перемешивание способствует увеличению скорости роста кристаллов, которая зависит от условий диффузии. Образующиеся в процессе коагуляционной очистки воды аморфные и мелкокристаллические структуры формируются в крупные хлопьевидные агрегаты. Механическое перемешивание этих агрегатов приводит к их разрушению. Однако тиксотропность частиц обусловливает восстановление разрушенных связей. Тем не менее, интенсивное перемешивание приводит к необратимым процессам, обусловливающим ухудшение агрегации частиц.

Таким образом, перемешивание оказывает влияние на всех стадиях коагуляционной очистки сточных вод.

Для интенсивного коагулирования во всем объеме воды необходимо энергичное смешение реагентов (1-2 мин при мокром и не более 3 мин при сухом дозировании реагентов). Успешность процесса коагуляции зависит от благоприятных условий протекания гидролиза коагулянта, позволяющих образовывать прочные, плотные хлопья определенного размера, достаточного для их быстрого отделения, например, в отстойниках или в межпоровом пространстве зернистого фильтра. Смешение коагулянта с водой должно обеспечивать первоначальное образование большого количества мелких агрегатов (зародышей).

Равномерное медленное перемешивание благоприятствует укрупнению мелких хлопьев в легкооседающие крупные. Перемешивание особенно необходимо при t < 50С и оказывает положительное влияние на хлопьеобразование, если частицы уже достигли размеров более 0,02 мкм.

Соосаждение растворенных примесей

В процессе коагуляционной очистки сточных вод происходит одновременное соосаждение молекулярнодисперсных примесей воды. Извлечение из воды примесей в виде ионов или молекул объясняют сорбционными и ионообменными процессами, химическим взаимодействием и т. п.

Соосаждение происходит при выделении твердой фазы из пересыщенного раствора. Формирующиеся в процессе кристаллизации коагулянта твердые частицы вовлекают примесь в процессы, сопровождающие кристаллизацию на всех ее стадиях. Примеси могут сорбироваться на поверхности растущих кристаллов или переходить в приповерхностную зону твердой фазы.

При коагуляции примеси могут взаимодействовать с коагулянтом с образованием комплексов различного состава, участвовать в окислительно-восстановительных, гидролитических и сольватационных процессах. Адсорбированные молекулы примеси могут блокироваться молекулами кристаллизующегося коагулянта.

В процессе старения твердой фазы может происходить перераспределение примеси между частицами коагулянта и водой. Если адсорбционная способность аморфной частицы меньше, чем кристаллической, сформировавшейся при старении, то процесс старения сопровождается дополнительным переходом примеси из сточной воды в твердую фазу. Эффективность процесса соосаждения растворенной примеси зависит от многих факторов: физико-химических свойств примеси, концентрации, вида и дозы коагулянта, наличия и количества других примесей в воде и т. д.

Процесс соосаждения широко используется для очистки сточных вод от растворенных неорганических и органических веществ.

При коагуляционной очистке природных вод в процессе соосаждения из воды удаляются органические вещества, обусловливающие ее цветность. Метод соосаждения позволяет эффективно извлекать из воды фтор при расходе сульфата алюминия 40–60 мг на I мг фтора. Сточные воды могут быть очищены от ионов меди и цинка соосаждением с фосфатом кальция, а от мышьяка соосаждением с фосфатом кальция и карбонатом кальция.

В процессе доочистки сточных вод производства сульфатной целлюлозы коагуляцией сульфатом алюминия происходит значительное снижение содержания в воде растворенных органических примесей. Эффективность очистки сточных вод по ХПК составляет 90–93%. а по БПК5 – 80–85%.

Соединения алюминия способны химически взаимодействовать с примесями воды, образуя, например, труднорастворимые соли с гуминовыми кислотами.

В процессе очистки сточных вод от нефти, нефтепродуктов, смол, сажи методом коагуляции происходит соосаждение таких токсичных веществ, как канцерогенные вещества – 1,2-бензпирен, антрацен и др. Соосаждение бензпирена наблюдается и при очистке природных вод коагуляцией гидроксидами металлов. При очистке сточных вод от нефти, нефтепродуктов и сланцевых смол из воды удаляется также некоторое количество фенолов.

Отрицательноевоздействие неуправляемых факторов, влияющих на процесс коагуляции примесей воды, например температура обрабатываемой воды, щелочность, рН, наличие стабилизаторов золя, можно нивелировать. Для этого совместно с основным коагулянтом в обрабатываемую воду вводят дополнительные вещества, оптимизирующие и интенсифицирующие процесс коагуляции.

Предварительная обработка воды окислителями повышает эффективность процесса коагуляции, так как окислители разрушают гидрофильные органические соединения, стабилизирующие дисперсные примеси воды. Особенно эффективно применение окислителей при очистке маломутных цветных вод. При этом возрастает гидравлическая крупность хлопьев коагулированной взвеси и интенсифицируется процесс осветления воды.

Для ускорения процесса коагулирования, хлопьеобразования и повышения его эффективности используют флокулянты – высоко-молекулярные вещества – полиэлектролиты.

2015-02-04

2015-02-04 5233

5233