Для количественной оценки облучения населения и производственного персонала существуют следующие величины: активность радиоактивного вещества, поглощенная доза, эквивалентная доза, эффективная ожидаемая доза, эффективная доза, коллективная эффективная доза.

Все население подразделяют на две категории: 1 — персонал, непосредственно работающий с источниками излучения; 2 — население вне сферы производственной деятельности.

Персонал в свою очередь делят на две группы: А — работающие с источниками излучения; Б — по условиям работы находящиеся в сфере их воздействия.

Для каждой категории облучаемых лиц устанавливаются (администрацией учреждения по согласованию с органами Госкомсанэпиднадзора и Госкоматомнадзора) основные дозовые пределы, допустимые и контрольные уровни.

Превышение допустимых и контрольных уровней является порогом ухудшения радиационной обстановки и сигналом к принятию соответствующих мер безопасности.

Расчетные уровни индивидуального радиационного риска, соответствующие установленным нормами радиационной безопасности, пределам доз облучения. При сочетании внешнего, внутреннего облучений и поступления нескольких радионуклидов в организм должно выполняться условие безопасности

|

|

|

где Нэi — эквивалентная доза i-го излучения на данный орган; ПДД i — предельно допустимая доза; Пj — поступление j-го радионуклида; ПДПi — предельно допустимое годовое поступление радиоактивных веществ через органы дыхания и пищеварения. Для оценки состояния окружающей среды и сферы жизнедеятельности человека (инженерных объектов и др.) чаще используются плотность радиоактивного загрязнения почвы (запас) по отдельным радионуклидам 137Cs, Sr и Pu (по сумме изотопов плутония); мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м от поверхности почвы; эффективная (ожидаемая) эквивалентная годовая доза облучения населения.

Для обнаружения ионизирующих излучений применяются дозиметрические приборы (рентгенометры, радиометры и дозиметры).

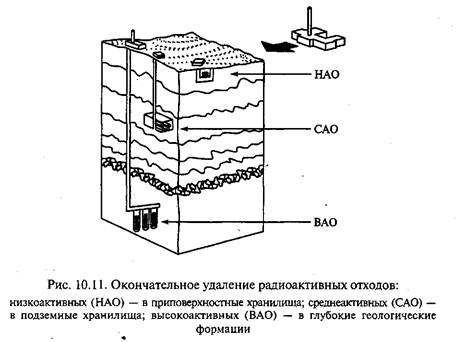

Радиоактивные отходы бывают твердыми, жидкими и газообразными. По содержанию в них радионуклидов и уровню тепловыделения их подразделяют на низкоактивные (НАО), среднеактивные (САО) и высокоактивные (ВАО). Большее количество отходов относится к классу НАО, образующихся в основном при добыче и переработке урановых руд. Присутствующие продукты распада урана делают радиоактивными шахтные воды, рудные отвалы и отвалы горных пород. Пылеобразование устраняют распылением воды или пылевяжущих растворов. Во избежание загрязнения грунтовых вод все стоки собирают и перекачивают на участки обработки отходов. Наиболее интенсивно в окружающую среду проникают газообразный радон и легкорастворимые соединения радия. В связи с этим вокруг площадок с отвалами создают СЗЗ. Твердые отходы прессуют. Жидкие — осаждают, концентрируют на ионообменных смолах или выпаривают. Загрязненные радионуклидами потоки воды пропускают через деминерализаторы (очистные колонны, заполненные сорбентами) для достижения уровня чистоты питьевой воды. Газообразные отходы пропускают через угольные или другие фильтры и удаляют под соответствующим контролем через высокую вентиляционную трубу. Горючие отходы сжигают с обязательным улавливанием радиоактивных газов и концентрации на сорбентах. Затем отходы (НАО и САО) кондиционируют (отверждают) цементированием и битумированием. Основной недостаток цементирования — низкая прочность готовых к захоронению или транспортировке блоков и невысокая устойчивость к влияниям погоды и к выщелачивающему действию воды. Битумирование — более дорогостоящий процесс по сравнению с цементированием. К ВАО относятся продукты деления урана, накапливающиеся в топливе. Их количество составляет < 1 %, а радиоактивность — 98 % всей радиоактивности, образующейся в атомной промышленности. К ВАО относа выгруженное из реактора отработанное топливо и отходы, образующиеся на первых ступенях экстракции урана и плутония. Растворы последних упаривают и сливают в емкость для временного хранения. Топливо хранится на площадках АЭС. Для подготовки к долговременному хранению или окончательному удалению ВАО остекловывают (капсулируют): упаренные раствор| прокаливают и обрабатывают расплавами фосфатных или силикатных стекол. Такая форма обезвреживания токсикант обеспечивает полную безопасность, так как большая часть радионуклидов ВАО распадается 300 лет. Для окончательного удаления НАО и САО предполагают строительство подземных специальных хранилищ, разрабатывают методы хранения в пустотах горных пород или выраб тайных шахт. Наиболее приемлемым способом является удаление ВАО в глубокие геологические формации. Такое хранилище должно состоять из наземной и подземной частей. Наземная часть имеет центральную зону со вспомогательными постройками. Подземная часть хранилища напоминает большую шахту, расположенную на глубине 600—1200 м. Для предотвращения миграции радионуклидов предполагается создание технических барьеров с целью обеспечения защиты в течение разных временных интервалов: начальный период (до помещения отходов в хранилище); тепловой период (до 300 лет); период теологического контроля — миллионы лет для обезвреживания актиноидов (от актиния до лоуренсия).

|

|

|

Особое внимание должно уделяться сбору, удалению и захоронению твердых и высокоактивных жидких отходов, которые могут вызвать загрязнение окружающей природной среды.

2015-03-20

2015-03-20 1664

1664