Конкуренция — соперничество м/у различными субъектами рыночного хозяйства за наиболее выгодные условия производства и купли-продажи товаров.

Функции конкуренции: *выявл-е или установ-е рыноч ст-ти т-ра; *выравн-е индивид стоимостей и распредел-е прибыли в зав-ти от различ затрат труда; *регулир-е перелива ср-в м/д отраслями и производствами.

Виды конкуренции: Внутриотраслевая конк. — соперничество м/у субъектами рыноч. хоз-ва, занимающимися производством и продажей идентичной либо взаимозаменяемой продукции, направленное на завоевание покупателей. Межотраслевая конк. — сопер-во м/у субъектами рыночного хозяйства, занятыми в различных отраслях экономики, за наиболее выгодные сферы приложения капитала.

В зав-ти от методов привлечения покупателей: ценовая конк. действует через установление более низких цен, неценовая — посредством повышения качества прод-ции, пред- и послепродажных услуг, использования рекламы, товарных знаков, брендов и др.

В зав-ти от соблюдения рыночными агентами правовых и этических норм различают добросовестную инедобросовестную конк.: первая осущ-ся в рамках принятых на рынке правовых и этических норм, вторая их нарушением (демпинг, распространение ложных сведений о конкурентах и др.).

|

|

|

Выделяют два типа рыночной структуре совершенную и несовершенную конк.. Основным критерием классификации является наличие у продавца или покупат. рыночной власти — способности воздействовать на рыночную цену товара. Соверш. конк. (когда никто из экономических агентов не способен оказывать влияния на рыночную цену). Признаки: наличие множества продавцов и покупателей; однородность продукции; отсутствие каких-либо барьеров к вступлению и выходу из нее; равный и неограниченный доступ ко всем видам инфо как для продавцов, так и для покупателей; отсутствие у субъектов хозяйствования рыночной власти.

Это идеальная модель функционирования рынка. Если бы она была осуществима, эк-ка м.б. достичь максимальных пок-лей. Однако в реальной жизни совершенной конк. не бывает.

Несоверш. конк. (когда отдельные продавцы и (или) покупатели обладают влиянием на рыночную цену). Разновидности: Чистая монополия (присутствие на рынке одного продавца), характерны: •концентрация всего объема отраслевого предложения у одного продавца; высокие входные барьеры, блокирующие вхождение новых фирм в отрасль; • затрудненный доступ к информации; •практически неограниченная рыночная власть фирмы-монополиста.

Чистая монопсония — сужение рынка до одного покупателя.

Монополистическая конк-я — рыночная структура, для кот. характерны: • большое кол-во фирм-продавцов; • большое число покупателей; • относит. свобода входа в отрасль и выхода из нее; •практически неогранич. доступ к инф-ции; • дифференциация продукта; • наличие у продавцов определ. рыночной власти, размер которой зависит от их успехов в дифференциации продукции.

|

|

|

Олигополия — рыночная структура со следующими признаками: •небольшое количество фирм; • большое число покупателей; •затрудненный доступ на отраслевой рынок для новых фирм из-за высоких входных барьеров; • некоторые ограничения в доступе к информации; • продукт может быть как однородным, так и дифференцированным; • обладание рыночной властью со стороны продавцов; стратегическое поведение фирм-конкурентов.

Поскольку характер конкуренции между фирмами-олигополистами зависит от избранной ими стратегии поведения, единой модели олигополии не существует.

В современ. усл-ях в виду существенного развития рынков, характеризующихся известными чертами олигополии, вследствие изменения рыночных реалий, изменились и представления о предпосылках эффективности конкуренции. Например, реализация инновационной функции конкуренции на рынке требует производства новых продуктов, а, следовательно, не может быть осуществлена в границах прежней рыночной структуры: производство новых продуктов, требует новых рынков, а на этих рынках действуют олигополии, то есть, как правило временно, один или несколько продавцов.

11. Несовершенства (провалы) рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику. Роль государства в современной рыночной экономике.

Выделяют ряд сит-й, когда рыночный мех-м дает сбой, будучи не в сост обесп эффективное распределение ресурсов и максимизацию общ благосостояния, и тогда треб вмеш-во госуд-ва.

Дефекты (провалы) рыноч системы:

1. Макроэкон нестаб-ть (следствия кот: безработ, инфл, колеб-я эконом актив-ти, недозагрузка произв мощностей, дефиц гос бюдж.)Решение: проведение фискальной, ден-кред, внешнеэк полит.

2. Внешн эффекты(экстерналии) – не получившие отраж-я в ценах затраты (выгоды) от рын сделок, кот несут третьи лица, не участвовавшие в сделке. Отрицат эф-ты: рынок формируетт цену, не отражающую реальн затр на произ-во благ, объем их выпуска больше оптимального. Положит эф-т: рыноч цена, не отражающая реал полез благ, объем их выпуска меньше оптимального. В обоих случаях требуется вмеш-во в виде использ-я коррект налогов, субсидий.

3. Произв-во общественных благ, благ предоставление кот. отдельному лицу невозм, без предост его остальн. Речь идет о гос управл-и, нац обороне, фундаментальной науке. Данная пробл реш-ся гос-м на основе финанс-ия произв-ва общественных благ за счет налогов и их выпуска на гос предпр-х, а также на частных предпр-ях через систему гос. заказов и др.

4. Возникн и развит проц монополизации – конкурентная борьба, научно-технич. прогресс, стимулир-щий процессы концентрации и централизации произв-ва. Гос-во проводит антимонопол полит, форм-т антимоноп законод-во, регул цены на прод-цию естественных монополий.

5. Ассимитр-ть рыночн инф-ии – когда некот участники сделки облад важн инф, недоступной др заинтер лицам. В рез-те повыш риск безответств-ти и происх отрицательный отбор (вытеснение с рынка кач благ и замещение их благами более низк кач). Гос-во осущ регулир цен, приним прямое уч-е в произв-ве частных благ.

6. Обеспечение соц-ой справедливости – связаны со сферами здравоохр-я, образов-я, соц. защиты и др. Госуд берет на себя перераспред дох, регул-т структ потреб нас-я.

Гос-во проводит микро- и макроэконом. политику. Осн цель микроэкон политики – эф-е распред экон рес-в, а макроэкон-ой – достиж устойч темпов эконом. роста, полной занятости, стаб-ти уровня цен, внешнеэкон. сбалансир-ти. Генеральная цель и макро и микроэконом. политики – максимиз-я общественного благосост-я.

|

|

|

Методы гос регулир-я: администр-е и экономич-е.

Админ (квотир, лиценз-е) - принуждение и прямое подчинен субъектов хоз-я решениям гос. органов.

Эконом (прямые и косвенные) – возд-е на э.коном интересы субъектов рынка посред инструментов эконом. политики гос-ва. Прямые – влияние гос-ва на параметры общественного произв-ва и эконом. интересы субъектов хозяйствования. Косвенные – предполаг. созд-е общих усл-й для развития предпринимат-ва, кот. побуждали бы субъектов хозяйств-я действовать в желательном для гос-ва направлении.

12. Модели рын-й эк-ки. Особ-ти белорусской нац-ной модели.

Выделяют 2 модели совр-ной рын эк-ки: либеральную и социально-ориентированную. Для либеральной хар-но: 1). абсолютное преобладание частной собств-ти; 2). обеспечение max эк свободы субъектам рынка; 3). активное поощрение частного предприним-ва; 4). ограничение сферы гос регул-ния преимущественно проведением макроэкон-кой пол-ки; 5). относит-но небольшая доля гос бюджета в ВВП и соц выплат в стр-ре гос расходов; 6). сдержанная соц политика, основанная на оценке проблемы бедности и нерав-ва с позиций индивид выбора. Социальная: 1). плюрализм форм собств-ти, развитый институт частной собств-ти наряду со значит долей и существенной ролью гос собств-ти; 2). сочетание принципов эконом свободы, соц справедливости и защиты; 3). гос регулирование эк-ки на макро- и микроур-не; 4). весомость доли гос бюджета в ВВП и значит перераспределение нац дохода ч/з с-му налогов и гос расходов; 5). активная соц политика гос-ва, развитая с-ма соц защиты и поддержки населения. Соц рын эк-ка хар-на для: Швеции, ФРГ, Австрии и др европ.стран. В американской модели активно поощряется предприн-во, а высокий ур-нь экон-го развития позволяет за счёт частичного перераспр-я доходов поддерживать приемлемый жизненный ур-нь для малообесп-х слоёв нас-я. Соц пол-ка осн-ся на том, что каждый должен зарабатывать на себя сам. Японская модель построена на приоритете интересов нации над личными интересами, высокая дисциплин-ть и ответ-ть, сильно развитой восприимчивости ко всему новому. Для шведской модели «рыночного социализма» хар-ны сильная соц направл-ть и мощное гос регулир-е. Высокая норма налогообл-я позволяет гос-ву сконцентр-ть у себя в руках знач-ные ср-ва для решения соц задач.

|

|

|

Бел эк-кая модель хар-ся как модель с СОЦ-ОРИЕНТИР-НОЙ РЫН ЭК-КОЙ, постепенным переходом от командно-админ-ной с-мы к рын эк-ке. Ос-ти: 1). сильная и эф-ная гос власть, призванная обеспечить полит стаб-ть, без-ть граджан, соц справедливость и общест-й порядок; 2). развитие частного сектора наряду с гос, однако не в ущерб нац интересам; 3). огранич-е гос регул-ния только теми сферами, в кот вмешат-во со стороны гос-ва позволяет повысить эф-ть ведения хоз-ва; 4). понимание приватизации не как самоцели, а как ср-ва поиска заинтересованного инвестора и создания эф-ного собств-ка; 5). открытый, честный и индивид подход в осущ-нии процессов приватизации; 6). многовекторность внешнеэкон-кой пол-ки, активизация интеграционных пр-сов со странами СНГ; 7). сильная соц пол-ка, ориентирован не только на помощь нуждающимся, но и на инвестиции в чел капитал.

13. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Последствия государственного вмешательства в рыночное ценообразование.

Спрос – желание и возможность потребителей приобрести определенные товары в данных экономических условиях.

Величина (объем) спроса — это максимальное количество блага, которое потребители покупают по определенной цене в единицу времени при прочих неизменных условиях. Величина спроса зависит от цены данного товара. ЗАКОН СПРОСА: при прочих равных условиях чем выше цена товара, тем меньше величина спроса на него, и наоборот, чем меньше цена, тем больше величина спроса.

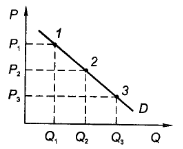

График функции спроса. По горизонтальной оси - количество товара (величину спроса) Q, По вертикальной — цену товара Р.

Неценовые факторы спроса:

1. Цены на другие блага - блага-субституты и комплементарные блага. Блага-субституты - различные блага, которые потребитель может использовать для удовлетворения одной и той же потребности. Комплементарные блага - блага, которые потребляются вместе, дополняя друг друга (автомобиль и горючее).

2. Вкусы потребителей. Размер спроса потребителей зависит от веяний моды, сезона, рекламы.

3. Доход потребителей. Человек с высоким доходом в состоянии покупать больше разных товаров, но если доход снизится, то и его покупательные возможности станут скромнее.

4. Потребительские ожидания относительно возможного изменения цен или доходов в будущем.

Спрос со стороны отдельного потребителя — это индивидуальный спрос. Все потребители данного товара создают рыночный спрос (на него влияет количество потребителей на рынке).

Предложение – это конкретные товары и услуги, которые производители желают и могут произвести, а также реализовать в данных эк-ких условиях.

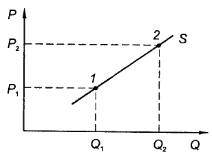

Величина (объем) предложения - это количество благ, которое отдельный производитель (продавец) или группа производителей (продавцов) могут произвести и продать по определенной цене в единицу времени при данных условиях. Закон предложения: при росте цены величина предложения растет, при снижении цены величина предложения снижается.

Неценовые факторы, влияющие на предложение. Так как предложение напрямую зависит от производственных издержек, то при росте издержек предложение уменьшается, при снижении — увеличивается. Издержки могут изменяться под влиянием факторов:

Неценовые факторы, влияющие на предложение. Так как предложение напрямую зависит от производственных издержек, то при росте издержек предложение уменьшается, при снижении — увеличивается. Издержки могут изменяться под влиянием факторов:

• технологии производства;

• цен на производственные ресурсы,

• государственной политики налогообложения и дотирования;

• погодных условий.

На предложение оказывают влияние и такие факторы, как изменение цен на другие виды продукции, ожидания продавцов, сезонные колебания. Необходимо различать предложение товара со стороны отдельного предприятия и рыночное предложение товара всеми производителями.

Объединим на одном графике кривые рыночного спроса и рыночного предложения (рис.1). В точке Е они пересекутся, при этом величины спроса и предложения будут равны и достигнут равновесного объема производства Qe при равновесной цене Ре. Точка пересечения кривых спроса и предложения называется точкой статичного рыночного равновесия. Отраслевое рыноч равновесие – равновесие, устанавливаемое на рынке одного товара.

Установление рыноч равновесия. Допустим, производители пожелали назначить за свой товар цену Pi (рис. 2). По такой цене в соответствии с функцией предложения они смогут поставить на рынок товар в количестве Q2 (точка 2). Однако по такой высокой цене покупатели захотят и смогут купить лишь количество Q1 товара. На рынке возникнет излишек товара в количестве Q2 – Q1- Конкуренция между продавцами заставит их снизить цену, чтобы продать свой товар. Напротив, если по какой-то причине рыночная цена упадет до уровня Р2, то по такой низкой цене потребители предъявят спрос в количестве Q2 (точка 4). Но производители смогут предложить только небольшое количество товара Q1 (точка 3), и на рынке возникнет дефицит товара, в результате конкуренции между покупателями цены поднимутся до уровня Ре.

Влияние спроса и предложения на цену: Рост спроса приводит к росту цен и объемов продаж; снижение спроса—к снижению цен и объемов продаж; рост предложения — к росту объемов продаж и снижению цен; уменьшение предложения — к снижению объема продаж и росту цен.

Влияние гос-ва на рыноч ценообраз-е:

1.прямое – административное установление «твердой цены».

2.косвенное – А) посредством дотаций производителям с целью удешевления товара: дотации снизят издержки производства фирм, т.е. увеличат рыночное предложение, а следовательно, приведут к снижению рыночных цен и росту объема продаж. Б) снижение налогов, включаемые в издержки производства (эффект тот же). В) дотации потребителям (бесплатные талоны на питание для бедных, жилищные субсидии), в результате которых вырастет рыночный спрос, а значит, цены и объемы продаж. Г) снижение подоходного и иных налогов, уплачиваемые гражданами, — это увеличит доходы потребителей, следовательно, поднимет спрос на нормальные товары и предметы роскоши, но одновременно снизит спрос на товары низшей категории.

14 Понятие эластичности и ее виды. Эластичность спроса и предложения по цене. Практическое значение анализа эластичности.

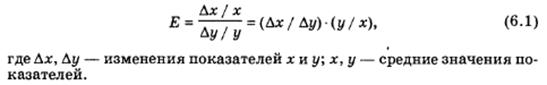

Эластичность — мера реакции одной переменной на изменение другой, выраженная как соотношение их процентных изменений. Общая формула эластичности!

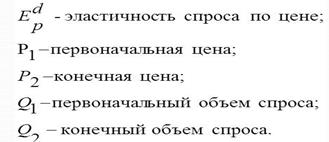

Виды: прямая и перекрестная, точечная и дуговая эластичность. Эластичность спроса по цене или иначе прямая эластичность – отнош. %-го изм. величины спроса на товар к заданному %-ному изм. его цены при проч =условиях. Коэффициенты ценовой эластичности спроса. Эл-ный спрос (ЕD>1), ситуация, при к. величина спроса изм. на больший %, чем цена, и поэт. общ. доход возраст. по мере того, как падает цена. Спрос неэластичный (ЕD<1), величина спроса изм. на меньший %, чем цена, и поэт. общ. доход уменьш. по мере того, как падает цена. Единичная эластичность спроса (ED=1) цена и вел. спроса изм на один % и общ. доход не изм. Совершенно неэластичный спрос (ED = 0). Ситуация, при которой величина спроса абсолютно не меняется при изменении цены. Такой спрос представлен вертикальной кривой спроса. Совершенно эластичный спрос (ED = ∞). Ситуация, при которой величина спроса бесконечно изменяется при малом изменении цены. В этом случае кривая спроса строго горизонтальна; Эластичность спроса по цене — отношение процентного изменения величины спроса на товар к заданному процентному изменению его цены при прочих равных условиях. Эластичный спрос — ситуация, при которой величина спроса изменяется на больший процент, чем цена, и поэтому общий доход возрастает по мере того, как падает цена. Неэластичный спрос — ситуация, при которой величина спроса изменяется на меньший процент, чем цена, и общий доход уменьшается по мере падения цены. Спрос с единичной эластичностью – ситуация, при которой цена и величина спроса изменяются на одинаковый процент и общий доход остается неизменным при изменении цены. Совершенно неэластичный спрос — ситуация, при которой кривая спроса представляет вертикаль, коэффициент эластичности равен 0. Совершенно эластичный спрос — ситуация, при которой кривая спроса является горизонтальной и коэффициент эластичности равен бесконечности.

Формула для вычисл- я точечной эластичности:

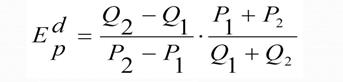

Еd=(Q2-Q1)/Q1 / (p2-p1)/p1, где Q2, Q1 — значения величины спроса в конкретных точках; р2, р1 — соответствующие им значения цены. Формула может использоваться для расчета эластичности в любой точке кривой. Она верна для любых изменений цены, если функция спроса является линейной. Однако при таком подходе для одной и той же кривой эластичность спроса оказывается различной в ситуациях, когда цена растет и когда снижается. При этом исп-ют ф-лу дуговой эластичности: Еd=(Q2-Q1)/(Q2+Q1) / (p2-p1)/ (p2+p1).

Факторы эластичности спроса по цене: 1.Заменяемость: чем больше хороших заменителей у данного продукта, тем эластичнее спрос на него. 2. Удельный вес расходов на благо в доходе потребителя: чем значительнее место, которое занимают в бюджете потребителя расходы на продукт (при прочих равных условиях), тем выше эластичность спроса на него. 3. Предметы роскоши и предметы первой необходимости: спрос на предметы первой необходимости обычно неэластичен в отличие от спроса на предметы роскоши. 4.Фактор времени: спрос тем эластичнее, чем больше времени требуется для принятия решения. 5. Доступность товара или услуги: чем выше степень товарного дефицита, тем ниже эластичность спроса на этот товар. 6. Степень интенсивности потребности: если потребность в каком-то товаре очень велика, то уровень цены при прочих равных условиях практически не сказывается на объеме спроса.

Перекрестная эластичность спроса по цене — изменение величины спроса на одно благо при изменении цены на другое благо при прочих равных условиях. Коэффициент перекрестной эластичности спроса: Ecross= ∆Qx/Qx / ∆Py/ Py, где Qx — значение спроса на товар X; Ру — уровень цены товара Y.

Эластичность предложения по цене представляет собой степень реагирования величины предложения на изменение цены товара или услуги.

Коэффициент эластичности предложения по цене (Е„) показывает, на сколько процентов изменится величина предложения (Qs) при изменении цены на один процент:

Е s= =(Qs2 - Qs1)/(Qs2 + Qs1) / (P2-P1)/ (P2+P1).

Дуговая эластичность — это показатель средней реакции спроса на изменение цены выраженной кривой спроса на некотором отрезке D1D2.  формула:

формула:

Факторы, влияющие на эластичность предложения: • типы, предлагаемых товаров и услуг — предложение ряда товаров требует значительных затрат, улучшения технологии, поэтому для увеличения их производства требуется время, в коротком же промежутке времени их предложение неэластично;

Факторы, влияющие на эластичность предложения: • типы, предлагаемых товаров и услуг — предложение ряда товаров требует значительных затрат, улучшения технологии, поэтому для увеличения их производства требуется время, в коротком же промежутке времени их предложение неэластично;

• наличие свободных производственных мощностей — чем их больше, тем увереннее можно наращивать производство, одновременно повышая эластичность предложения.

• возможность длительного хранения продукции — при ее наличии растет эластичность предложения, так как в случае роста цен производители могут легко увеличить объем предлагаемого товара за счет запасов;

• ситуация на рынке — при дефиците товара продавцы реализуют продукцию по высоким ценам, и предложение неэластично, а при насыщении рынка цены снижаются, и предложение становится эластичным;

• временной интервал — чем он длиннее, тем больше шансов приспособиться к конъюнктуре рынка и тем эластичнее предложение.

Практическое значение анализа эластичности.

Эластичность и рост доходов производителей. Анализ концепции эластичности показывает, что производителям выгодно снижать цены на товары с высокой ценовой эластичностью спроса. В этом случае происходит рост величины спроса и рост совокупного дохода. Если же спрос неэластичен, то следствием снижения цены становится падение дохода производителей.

15. Теория потребительского выбора. Равновесие потребителя и правило максимизации полезности.

Полезность – удовл-е, кот получает чел при употр тов-в и услуг.

Общая (валовая, суммарная, совокупная) - удовлетворение, кот чел имеет от потребления в опред промежуток времени данного кол-ва блага или набора благ.

Функция общ пол-ти: TU = ƒ(QA, …, QN), где TU – величина общей полезности; QA, …, QN – объемы потребления благ А, …, N.

Предельная – пол-ть, кот получ потребитель от дополнительной единицы блага.

MUА=  , где MUА – величина предельной полезности блага А;

, где MUА – величина предельной полезности блага А;  - прирост общ пол-ти;

- прирост общ пол-ти;  - прирост кол-ва блага А.

- прирост кол-ва блага А.

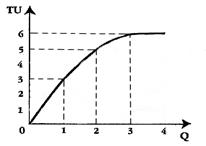

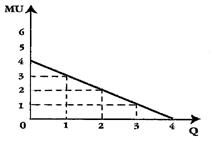

С увеличением кол-ва потребляемого блага общая полезность возрастает, а предельная полезность каждой доп единицы блага с опред момента уменьшается. Когда предельная пол-ть последней потребленной ед-цы блага станет равна 0, общая полезность достигнет макс значения. При дальнейшем потребл блага его предельная полезность будет отриц, а общ полезность начнет снижаться.

Завис общ и предельной полезности от потребления блага при фиксиров объёмах потребления всех прочих благ:

общ пол-ть

общ пол-ть  предельн

предельн

Чем большим кол-вом блага обладает чел в теч опред периода, тем меньшую полезность приносит ему каждая доп единица этого блага – закон убывающей предельной полезности (первый закон Госсена)(пример о морожке).

Потребитель распределяет свой доход т.о, чтобы последняя денежная еденица затрач на приобрет любого блага, приносила одинаковую полезность – правило максимизации общей полезности (второй закон Госсена).

Измерение полезности:

Кардиналистский (количественный) подход (19 в. Джевонс, Менгер, Вальрас) пытались количественно оценить полезность. Субъективно и не перспективно.

Ординалистский (порядковый) (20 в. Парето, Эджуорт, Слуцкий, Хикс): потребитель не способен определить полезность количественно, но он может сравнить полезность потребит наборов и выбрать д/себя наиб предпочтительный.

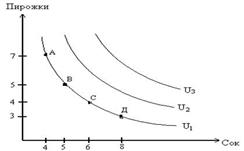

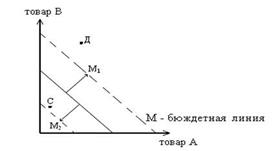

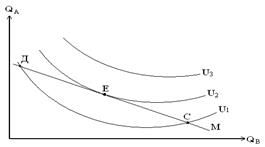

Инструменты: кривая безразличия, бюджетная линия.

Кривая безразличия (рис А) – это кривая, показывающая различные комбинации двух товаров, имеющих одинаковую полезность, т.е.потребителю безразлично какой набор товаров выбрать.

А

А  Б

Б

Ограниченность денежных доходов потребителя в пределах, в которых могут быть осуществлены расходы на потребления называется бюджетными ограничениями. Для графического отображения бюджетных ограничений используются бюджетные линии (линии цен) (рис Б)

С – точка недоиспользованного дохода; Д – точка заимствования дохода; М – бюджетная линия, показывает разл комбинации тов А и В, кот м.б. приобретены при фиксированной величине дохода.

Д/того, чтобы определить усл оптимального выбора потреб-ля необх провести совместный анализ предпочтений и возможностей потр-ля. Д/этого совместим на одном графике кривые безразличия (U1, U2, U3) и бюджетную линию (М).

В точке Е – точка оптимума потребителя, точка слияния бюджетной линии с самой высокой кривой безразличия (U2). В точках С,Д, где бюджетная линия пересекается с U1, набор продуктов обладает меньшим уровнем полезности.

В точке Е – точка оптимума потребителя, точка слияния бюджетной линии с самой высокой кривой безразличия (U2). В точках С,Д, где бюджетная линия пересекается с U1, набор продуктов обладает меньшим уровнем полезности.

Равновесие потребителя достигается в точке Е, когда при определенных ценах и уровне дохода потребитель получает максимальную полезность от потребления набора товаров. В этой точке наклон бюджетной линии и кривой безразличия совпадает.

Получение потребителем макс возможной суммарной полезности при данных доходах и ценах товаров означает нахождение его в состоянии равновесия, кот отличается устойчивостью и нежеланием потребителя менять данный потреб набор на др.

16. Понятие и классификация издержек. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки производства в краткосрочном и в долгосрочном периоде.

Издержки – расходы производителя в проц. пр-ва и реализ. в стоимостной форме. Бухгалтерские - затраты на ф-ры пр-ва. Экономические = внешние + внутр. издержки. А) Внешние –нормальная прибыль - мин.доход, кот. д. получать владелец фирмы, чтобы оправдать исп-е своих предприним. способностей (оплата труда, оплата сырья, приобретение ресурсов, амортизация оборудования, рента, % заемного капитала). Б) Внутренние (неявные, скрытые) – потери произв-ля из-за исп. собств. рес-в (харак-ют упущенные возм-ти и япредставл. собой неполученные доходы от собственных ресурсов).

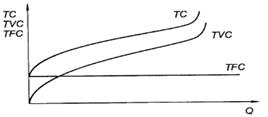

1. Издержки в краткосрочном периоде (для анализа издержек их дифференцируют на постоянные и переменные): общие постоянные издержки (TFC) – даже если произв-во остановится, фирма будет нести постоянные издержки(аренда, амортизация зданий и т.д), общие переменные (TVC) – они отсутствуют при нулевом выпуске и нах-ся в прямой зав-ти от объема произв-ва (затраты на сырье, энергию, з/п рабочих).

Выдел. общие (валовые, совокупные) издержки (ТС) =TFC+TVC.

Общие изд-ки произ-ва в краткосроч периоде

Средние постоянные изд-ки (AFC) = TFC/Q(объем выпуска), Средние переменные изд-ки (AVC) = TVC/Q, Средние издержки (ATC) – изд-ки в расчете на ед-цу продукции для данного объема произв-ва = AFC+AVC. Предельные издержки (МС) – затраты на пр-во доп. ед. прод.: MC=ΔTC/ΔQ = AFC+AVC.

Правило средних и предельных издержек: фирма имеет объем выпуска, позволяющий минимизировать изд-ки, когда МС=АТС.

2. Издержки в долгосрочном периоде - совокупность краткосрочных (все издержки являются переменными, меняются по мере роста объема производства).

Эффекты от масштаба: а) положительный – V пр-ва растет быстрее, чем V исп. рес-в (напр., примен. ресурсосбер. технологий). б) постоянный – V пр-ва увелич. прямо пропорционально увелич. V исп. ресурсов. в) отрицательный – V пр-ва не увелич. при увелич. V исп. ресурсов.

Оптимальный размер предприятия: в пределах положительного эффекта масштаба наращивание объема произв-ва выгодно производителю, отрицательный эффект говорит о чрезмерных размерах фирмы, а при постоянном эффекте масштаба предприятие может одинаково эффективно работать, каким бы ни был размер производства.

17. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная, экономическая и бухгалтерская прибыль.

Денежные поступления из различных источников за определённый период времени явл-ся доходом фирмы, кот. Представлен в 3-х формах:

Общий доход (TR) — выручка от реализации определённого кол-ва продукта, рассч-ся: TR=Q*P где: Р – это цена товара; Q – объём реализованного товара.

Средний доход (АR) – это выручка от реализации ед-цы прод-ции: А R=TR/Q=P.

Предельный доход (MR) – прирост общего дохода, полученный от продажи одной доп-ной ед-цы прод-ции, или первая производная функции общего дохода. Определяют по формуле: MR=  TR/

TR/  Q.

Q.

Прибыль – разность между доходом и издержками пр-ва. Также представлена в 3 формах:

Общая прибыль (Pr общ) рассч-ся на весь объём пр-ва: Pr общ (Q) = TR(Q)–TC(Q) = [AR(Q)–ATC(Q)]Q.

Средняя прибыль (Pr ср) рассч-ся на ед-цу прод-ции: Pr ср (Q) = AR(Q)–ATC(Q)= Pr общ (Q)/Q.

Предельная прибыль (Pr пр) рассч-ся на кажд доп-ю ед-цу прод-ции: Pr пр (Q) = MR(Q) – MC(Q).

В зав-ти от того, как соотносятся доход и изд-ки при разных объемах выпуска, прибыль предпр-я м.б.: положительной (общий доход больше общих изд-ек); нулевая(общ.доход=общ.изд-кам); отриц-я(общ доход меньше общ. изд-ек

Норм-я (нулевая) прибыль – это доход, при кот целесооб-но вкладывать капиталв данную отрасль, так как предприниматель не только возместит потери, но и получит доход, возмещающий мин-е затраты предпринимательского фактора. Бух-я прибыль представляет собой разницу между общим доходом и бух-ми издержками. Экон-я прибыль определяется как разница между общим доходом и экономич. изд-ками (либо между бух-й прибылью и внутрен. изд-ками). каким бы ни был размер экономич прибыли, само её наличие явл-ся свидетельством эффект-ого испол-ния произв-х ресурсов и привлекательности отрасли для капиталовложений.

Предприятие заинтересовано в том, чтобы максимизировать прибыль. Сущ-ет 2 способа определения объёма выпуска, отвечающ этой задаче:

1. Сравнение общ дохода и общ изд-к при разных объёмах пр-ва. Необходимо найти такой объём пр-ва, при кот полож-ая разница между общ доходом (TR) и общ изд-ками (ТС) будет максимальна.

2. Сравнение предел-го дохода и предел-х изд-к при разных объёмах пр-ва. Пока предел-й дох-д (М) превыш предел-е изд-ки (МС), каждая доп-ая ед-ца прод-ции будет больше прибавлять к валовому доходу (TR), чем к валовым изд-кам (ТС), то есть фирма получает экономическую прибыль при объёме выпуска, когда МR>МС, фирма получает экономическую прибыль. Положительная величина разницы (MR-MC) указывает на целесообразность увеличения объема производства, но когда MR сравняется с МС, фирме следует прекратить наращивать объём выпуска.

Правило макс-ции прибыли: целесообразным явл-ся пр-во такого объема прод-ции, при кот MR=MC, т.е. предел-й дох-д = предел-м изд-кам.

18. Национальная экономика: понятие, цели, структура.

Национальная экономика - это хозяйственная система страны, отвечающая принципам суверенности, целостности, социальности, национальной ориентации. Ее характерные черты и условия: суверенитет нации и государства; территориальная целостность; единство экономического пространства и юридической среды; общность характера хозяйственных институтов, включая институт собственности; наличие единого платежного средства - национальной денежной единицы и целостной финансовой системы; развитость внутреннего рынка и стабильность внешнеэкономических и геополитических отношений; эффективные гарантии независимого распоряжения и приумножения национального богатства в интересах повышения благосостояния нации.

Основу НЭ составляют предприятия, фирмы, организации, домашние хозяйства, объединенные эконом-ми взаимоотношениями в единое целое, выполняющие определ. ф-ции в общественном разделении труда, производящие товары или услуги.

Главной целью всей экономической политики явля. создание эффективной и конкурентоспособной эк-ки. При этом механизмы и методы достижения этой цели вкл. в себя набор инструментов, позволяющий создать благоприятную среду для хоз. деят-ти всех субъектов эк-ки независимо от форм собственности. Кроме нее перед НЭ ставятся и др. цели:

1. Стабильные высокие темпы роста национального объема производства. Это означает устойчивый рост производства товаров и услуг в данной стране без резких изменений, спадов и кризисов.

2. Стабильность цен (определяет темп роста цен и влияет на инфляцию). Низкие цены хороши для потребителя, но лишают стимула производителя, высокие же, наоборот, стимулируют производство, но снижают покупательную способность населения.

3. Поддержание внешнеторгового баланса. На практике это означает достижение относительного равновесия между экспортом и импортом, а также стабильный обменный курс национальной валюты на валюты других стран. На состояние торгового баланса значит. влияние оказывает чистый экспорт (эксп-имп) и курс валюты. Повышение или понижение курса валют может изменить достигнутый баланс и вызвать положительное или отрицательное сальдо. У нас золотовалютн. резервы 6 млрд $, проблема импортазамещения.

4. Высокий уровень занятости. Он достигается в случае, если каждый желающий получить работу находит ее.

Названные цели достигаются через применение определенных инструментов макроэкономического регулирования. Ими являются:

- фискальная политика (оперирование государственным бюджетом через налоговую систему и расходы государства);

- денежно-кредитная политика (контроль за денежным предложением через ставку процента, резервную норму и другие инструменты);

- политика регулирования доходов (от свободного установления заработной платы и цен до декретного контроля);

- внешнеэкономическая политика (торговая политика, регулирование обменного курса).

Закрытая эк-ка – эк-ка, не подверженная какому-либо влиянию со стороны международной торговли, в которой нет ни экспорта, ни импорта какого бы то ни было рода.

Открытая эк-ка – эк-ка, участвующая в международной торговле и международных финансовых отношениях с различными странами мира.

Структура национальной экономики – это относительно устойчивые количественные соотношения составных частей эк-ки. Выделяют след. виды структуры НЭ: 1) воспроизводственная стр-ра – деление НЭ на наиболее массовые виды экономич-х субъектов – производителей определ. групп товаров и услуг (дом. хоз-ва, предпр-я, гос-во, заграница). От соотнош-я средств, идущих на потребление и на накопление зависит тип воспроизв-ва: простое, расширенное или суженное. 2) социальная стр-ра – деление на совокуп-ти соц-эконом-их ед-ц, объединенных определ. соц-эконом-ми отношениями (по формам собств-ти, группам насел-я, видам труда и т.д.). 3) отраслевая стр-ра – распределяет НЭ на отрасли – качественно однородные группы хозяйственных ед-ц, выполняющие в пр-се общественного воспроизв-ва одинаковые по соц-эконом-му содержанию функции, выпускающие однотипную по видам и назначению прод-цию, применяющие сходные технологии. Данная стр-ра подраздел. на отрасли: материальн-го (промыш-ть, строит-во, транспорт, торговля) и нематер-го произв-ва(научные знания и информация и тд.). 4) территориаьная стр-ра – делит НЭ на экономич. районы соответственно размещению производительных сил на тер-рии страны. 5) инфраструктура НЭ вкл. структурные эл-ты эк-ки, облегчающие движение тов-в и услу от продавца к покупателю: порты, дороги, транспорт, радио и тд.)

Наиболее широко в экономическом анализе применяются два важнейших показателя: валовой продукт и национальный доход. Центральным показателем новой СНС является валовой внутренний продукт (ВВП); второй ее макроэкономический показатель – валовой национальный продукт (ВНП). Оба они отражают результаты деятельности в двух сферах народного хозяйства – материального производства и услуг; оба определяются как стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике за один год (квартал, месяц). Подсчитываются эти показатели как в текущих (действующих) ценах, так и в постоянных (ценах какого-либо базового года).

Разница между ВНП и ВВП состоит в следующем. ВВП подсчитывается по так называемому территориальному признаку. Это совокупная стоимость продукции сферы материального производства и сферы услуг независимо от национальной принадлежности предприятий, расположенных на территории данной страны. ВНП – это совокупная стоимость всего объема продукции и услуг в национальной экономике независимо от местонахождения национальных предприятий (в своей стране или за рубежом). Таким образом, ВНП отличается от ВВП на сумму так называемых факторных доходов от использования ресурсов данной страны за рубежом (переведенная в страну прибыль от вложенного за рубежом капитала, имеющейся там собственности, заработная плата граждан, работающих за рубежом) за минусом аналогичных вывезенных из страны доходов иностранцев.

Обычно, чтобы рассчитать ВНП, к показателю ВВП добавляют разность между прибылью и доходами, полученными предприятиями и физическими лицами данной страны за рубежом, с одной стороны, и прибылью и доходами, полученными иностранными инвесторами и иностранными работниками в данной стране, – с другой.

В целях определения стратегии развития Республики Беларусь на долгосрочную перспективу в соответствии с Законом Республики Беларусь "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь", Совет Министров Республики Беларусь постановляет: Министерству экономики совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству РБ, облисполкомами и Минским горисполкомом обеспечить разработку Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года и до 1 января 2004 г. представить ее в Совет Министров Республики Беларусь.

19. ВВП и методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП.

ВВП – совокупн рыночн-я стоимость всей произведен конечн прод-ции и услуг внутри страны за определ. период.

Конечн прод – тов, кот покуп-ся для конечн использ-я. Сущ-т след-е принципы расчета ВВП: 1) ВВП измеряет рыночную стоим-ть, т.е. явл-ся денежн-м пок-ем. 2) Учит-ся рын-ая стоим-ть только конечн-х прод-в (Т и У, кот-е покупаются только для конечн потребл-я, а не для перепродажи и проч.) Стоим-ть промежут-х тов-в не учит-ся. 3) «валовый» означ-т, что при исчисл-ии ВВП из его стоим-ти не искл-ся потребление основн-го капитала. 4) ВВП включ-т в себя пр-во Т и У. 5) учит-ся все вновь произвед-ые Т и У и исключ-ся проданные в исслед период, но произвед-ые в прошлом. 6) ВВП исключ-т непроизводительные сделки финанс-го хар-ра (купля-продажа ценных бумаг, трансферт-ые платежи). 7) учит-ся стоим-ть Т и У, произвед-х только внутри страны. 8) отраж-тся кол-во прод-ии, произвед-ой за конкретный период.

Методы расчета ВВП: Производственный: А) опр-ние ВВП либо путем вычит-я промежут потребления из выпуска тов-в и услуг в целом по стране, либо суммир-е добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях эконом-ки. ВВП=Выпуск прод-ии – Промежут потреб + Чистые налоги на прод-ию (разность между налогами и субсидиями). ВВП=Выпуск прод-ции – Промежут. потреб-е + Чистые налоги, где ЧНП = налоги-субсидии на пр-ты.

Выпуск – стоим-ть тов и усл, произвед-х эк. единицами-резидентами за рассматриваемый период.

Промежут-е потребл-е – стоим-ть тов-в (за исключ-м ПОК (потр-е осн-го капитала)) и услуг, потребл-ми в теч-е данного периода с целью пр-ва других Т и У.

Налоги на прод-ты – налоги, взимаемые пропорц-но кол-ву или стоим-ти Т и У, кот-ые пр-водятся, прод-ся или импорт-ся предприят-ми-резидентами.

Субсидии на прод-ты – платежи из бюджета предприятиям.

Б) или ВВП= Сумма вал-ой добавл-й стоим-ти всех отраслей + Чист налоги на прод.

Доб. стоим – рын. цена объема прод-ии за вычетом стоим-ти потребл-х сырья и матер-ов.

1) Метод исп-я доходов (расчет ВВП по расходам). Суммиров-е всех видов расходов, связ-х с созданием конечн Т и У. ВВП= Конечн-е потребл-е Т и У + Валовое накопл-е + Чист экспорт.

Расходы на конечн потр-е охват-т расходы дом-х хоз-в на Т и У, и расходы гос упр-я и некоммерч орг-ий, обсл-х дом-ие хоз-ва.

Валовое накопл-е – чистое приобр-е (приобрет-е на вычетом выбытия) единицами-резидентами Т и У, произв-х, но не потредл-х в текущ время. Включ-т валовое накопл-е осн. капитала, измен запасов матер. оборот ср-в, чист приобрет-е ценностей, чист приобрет земли и др. непроизведенных активов.

Чист экспорт – разность м-у суммами выручки от продажи отеч прод-ии и закупками иностр-х тов-в.

2) Метод формир-я ВВП по ист-м доходов (по доходам): суммир-е первич-х доходов, выплаченных отеч-ми произв-ми Т и У за предоставл-ые факторы пр-ва в порядке первич-го распред-я созданной стоим-ти. ВВП= Оплата труда+Валовая прибыль+Валовой смеш доход+Чистые налоги на пр-во и импорт (разность м-ду налогами и субсидиями).

Оплата труда – вознагр-е работадателем за выполн. работу в отчет периоде.

Валов-я прибыль – первич доход нефинанс и финанс предприятий (ост-ся у пр-ля после вычета расходов на оплату труда, налогов на пр-во и импорт).

Валовой смеш доход – первич доход некорпоративных предпр-ий, наход-ся в собств-ти дом-х хоз-в.

Налоги на пр-во и импорт – обяз-ые ьезвозмезд платежи, взим-ые органами гос упр-я.

На основе ВВП рассчитываются многие другие показатели.

Чистый внутр продукт (ЧВП) = ВВП-ПОК (потребл осн кап-ла).

Валовой национальный доход (ВНД) отлич-ся от ВВП на величину первичных доходов, получ-ных от др стран за вычетом первичных доходов, переданных другим странам.

Чистый национальный доход (ЧНД): ЧНД = ВНД - ПОК.

Валовой нац располагаемый доход (ВНРД) — доход, которым институц ед-цы располагают для конеч-го потребл-я и сбережения. Чистый нац располаг-й доход (ЧНРД) сумма располагаемых доходов всех институц единиц-резидентов. Скорректированный располаг-й доход (СРД) — сумма располагаемого дохода и сальдо получ-х (передан-х) соц трансфертов в натур форме.

Номинальн ВВП – ВВП, рассчит. в ценах, сложивш на момент его расчета. Величина чувствительна к изменению уровня цен. Реальн ВВП – ВВП, измерянный в сопоставимых ценах, т.е. в ценах базового периода.

Отнош-е номин ВВП к реальн ВВП показ увелич-е ВВП за сч роста цен и наз-ся ВВП-дефлятором.

2 способа расчета: 1) связан с расчетом индекса цен (хар-т измен-е во времени рын корзины – фиксир-го набора тов-в и услуг. Индекс цен в данном году = цена рыноч корзины т и у в данном году делиться на цену аналог корзины т и у в базовом году * 100%.

2) определение уровня цен. Пок-ль базового года прин-т за 1 и исчисл-ся знач-ие средних цен относит-но этой единицы.

ВВП реальный = ВВП (номинальный) / Дефлятор ВВП (с сотыми долями).

Если величина индекса цен (уровня цен) рассм периода меньше 1 (имела место дефляция – сниж-е уровня цен), то номин-ый ВВП корректир-т в сторону увелич-я, совершая инфлирование. Если больше 1 (инфляция – увелич уровня цен), то номин-ый ВВП корректир-т в сторону сниж-я, осущ-я дефлирование.

Анализ выполнения параметров прогноза развития экономики РБ в 2013. Показатели, которые выполнены: 1.энергоемкость ВВП снизилась на 11,1 %., прогноз 7 %. 2.реальные располагаемые ден доходы возр на 15,4% (прогноз 6,5%). 3.Рост ВВП составил 100,9%. Прогноз 108,5%.

5. Сальдо внешней торговли товарами и услуга в % к ВВП составило - 2.4 %, прогноз 0,7 %.

6. Приток прямых иностранных инвестиций (ППИИ) на чистой осн сост 2,1 млрд долл, прогноз 4,5 млрд долл.

Производительность труда по ВВП 102,2%, прогноз 109,3 %.

Экспорт товаров и услуг снизился на 15,5% вместо запланированного прогноза роста на 15,2%.

Основные прогнозные показатели на 2014 год:

1.ВВП по сравнению с 2013 предполагается рост на 103,3%, ипц (Инд потребительских цен) планируется сделать не более, чем 111%.

2.Производительность труда по ВВП 106,9%.

3.Экспорт товаров и услуг 108,6%, снижение энергоемкости на 3%.

4. ППИИ - 4,5 млрд долл.

5. Реальные раполагаемые ден дох должны составить 103%.

2013 год: ВВП в тек ценах сост 637 трил Бел руб или около 64 млрд долл сша.

Структура: на пром пришлось 27,2% по произ ВВП, на торговлю и ремонт 12,3%, строительство 9,8 %, транспорт и связь 8,2, с/х 7,9%.

ИПЦ = 116,5 % (2012 г. - 121,8%, 2011 г. -208,7%).

Индекс цен производителей пром прод, 2013г- 110,7 %, 2012г- 120,6 %, 2011г- 249,6%.

20. Сущность денег и их функции. Современные деньги.

Деньги – вид финансовых активов, обладающих ликвидностью (способность обмениваться на любые другие виды активов) и используемых для совершения сделок.

Ф-ции: 1) как средство обращения: деньги выступают посредником при обмене товаров, благодаря чему сокращаются издержки обращения. 2) как мера стоимости: деньги измеряют ст-ть всех товаров. Однородность денег важна для исчисления и сопоставления различных стоимостных объемов неоднородных благ. Воспринимая цены в денежных единицах, люди могут мысленно сравнивать стоимости различных товаров, используя в качестве счетных единиц деньги. 3)как средство сохранения стоимости (накопления): деньги позволяют использовать стоимость того, что было продано сегодня, для будущей покупки. Эта ф-ция следствие ликвидности денег. Чем короче время ревращения какого-либо актива(акции, облигации,драгоценности, земля и т.д) в платежные средства, тем выше его ликвидность. В периоды высокой инфляции деньги как средство накопления теряют привлекательность, поскольку их реальная стоимость резко падает и сохранение богатства в таком виде теряет экономический смысл. 4) как ср-во платежа: деньги исп-ся при продажи тов-в в кредит (т.е. с отсрочкой платежа). выплате заработной платы, исполнении всякого рода финансовых обязательств (займы, налоги и т.д.). Из этой ф-ции возникают кредитные деньги – векселя, банкноты, чеки, депозитные деньги, «электронные деньги», кредитные карточки. Ф-ция мировых денег – в данной роли они обслуживают международную торговлю и несут все ф-ции, но в международном аспекте. В роли мировых денег выступают доллар США и евро.

Эволюция денег. Возникновение товарных денег относят к 7-8 тыс. до н.э. Это были товары, которые принимались к обмену. Затем роль денег выполняли серебро и золото. Из этих металлов началась чеканка монет (первые монеты – Китай). В 8 в. наряду с монетами появились бумажные деньги в виде расписок, либо свидетельств об уплате налогов и др. С конца 17 в. началось широкое распространение бум. денег. Система обращения, при кот. одновременно использовались золотые монеты и конвертируемые бум. деньги, называлась золотым стандартом (до Первой мировой войны). Размен банкнот на золото прекратилось в 1933 г. Бум. деньги, которые не обменивались на золото по фиксированной цене, называются неразменными деньгами. Когда роль денег перешла к неразменным бум. деньгам, установился бумажноденежный стандарт.

В 20 в. наличные деньги стали вытесняться безналичными, в основном, депозитами до востребования. В 1970-е гг. распространение получили пластиковые карточки (в 1993 г. – в России).

Современные деньги. Следующий этап эволюции выпуск дебет-карточек., соответствующая система расчетов называется электронные деньги. За короткий срок мир освоился с системой электронной передачи инф-ции по межденародным банковским расчетам через спутниковую связь (электронная чековая книжка, еврокарточка и С.В.И.Ф.Т. (англ. Общество международных межбанковских телекоммуникаций).

21. Денежный рынок: спрос, предложение, равновесие.

Денежный рынок – рынок денежных средств, где они покупаются и продаются в соотв-и со спросом и предложением на них и по опред цене.

2 основные категории денег – спрос и предл. Спрос на деньги (MD) опред-ся величиной ден ср-в, кот хозяйствующие агенты (домох-за, бизнес, прав-во) желают исп-ть в кач-ве платежных сред-в. Бывает номин и реал спрос на деньги. Номин – спрос на опред кол-во конкр ден знаков. Реальный – спрос на такое кол-во денег, за кот можно купить опред товары и услуги: М(кол-во денег)/Р(ур-нь цен) =Мреал.

Выделяют 3 мотива спроса на деньги (по Кейнсу): 1)трансакционный (для сделок) – опред-ся стоимостью ВВП; 2)спекулятивный – основан на продаже и покупке цен бум, кот зависят от % ставки (выражает желание избежать потерь капитала); 3) спрос предосторожности – выражает желание избежать потерь капитала, связ с хранением его в виде цен бум (на случай незапланированных покупок).

В наст время спрос в совр эк-ке опред как: 1-спрос для сделок; 2-спрос как фин актив. Общий спрос=1+2.

Предложение денег (МS) – общее кол-во денег, нах-ся в обращении. Для измерения ден массы исп-т денежные агрегаты: М1,М2,М3,L. В РБ 5 агрегатов: М0-все нал деньги в обороте; М1 – Мо+переводные депозиты физ и юр лиц (сре-ва обращения); М2 – М1+срочные депозиты физ и юр лиц (ден масса); М2* - М2+цен бум, выпущенные банками (рублевая денежная масса); М3 – сумма всех депозитов (кр М2*) в ин вал, цен бумаг в ин вал, депозитов в драгмет (широкая ден масса). MS=М1=нал денег(CU)+депоз до востреб(D).

Равновесие ден рынка устан в процессе взаимод-я спроса на деньги и их предл-я: объем спроса=объему предл-я. Такое соотн-е устан-т равновесную % ставку, т.е. цену денег. Но равновесие может нарушаться в рез-те измен спроса и пред-я денег, что проявляется в колебаниях % ставки. Ее повыш или пониж восстан-т равнов-е на ден рынке.

22. Денежно-кредитная система и ее структура. Денежно-кредитная система Республики Беларусь.

Движение денег обслуживает денежно-кредитная система – совокупность денежно-кредитных отношений и учреждений, создающих, аккумулирующих и предоставляющих денежные ср-ва на условиях срочности, возвратности и платности.

Структура ден-кред. сис-мы зависит от устройства гос-ва (у нас унитарная ).

Кредит – это система экономических отношений, выражающихся в движении имущества или денежного капитала, предоставляемых в ссуду на условиях возвратности, срочности, материальной обеспеченности и предполагающих, как правило, особую плату в виде процента.

Кредитная система – сфера отношений м/у гос. органами, центральным нац. банком страны, коммерческими банками страны и остальными хозяйствующими субъектами (предприятиями и домохозяйствами) по поводу особого вида денежных отношений – кредитных, составляющих важную часть любой хозяйственной деятельности.

В настоящее время кредитная система РБ вкл. бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Кредитная система Республики Беларусь является системой открытого рыночного типа. Кредитное регулирование осуществляется преимущественно экономическими методами на уровне банковской системы.

Трехуровневая кредитно-денежн.система: центральный банк страны, коммерческие банки, специализированные кредитно-финансовые учреждения.

В Беларуси – Нац.банк РБ.

Ф-ции центральн.банка:

- разрабат-т и проводит кредитно-ден.пол-ку

- осущ-т выпуск нац.ден.знаков и организацию их обращения

- ведет общий надзор за деят-тью кредитно-фин. учреждений

- предост-т кредиты коммерч.банкам

- осущ-т валютное регулир-е

Коммерческий банк – кредитно-денежный институт, занимающийся привлечением и размещением ден.рес-сов (31 коммерч.банк).

Ф-ции:

- ведут кредитно- расчетное обслуживание субъектов хозяйствования

- принимают вклады, выдают кредиты, обеспеч-т посредничество в платежах, размещают гос.займы

- управляют по доверенности имуществом клиентов

- консультир-т по финансово-кредитным вопросам

Банки осущ-т активные операции (осущ-т размещение фин.рес-сов) и пассивные операции (мобилизирует фин.рес-сы). Ресурсы банка формир-ся за счет собственных, привлеченных и эмитированных средств.

Специализированные кредитно-финансовые учреждения, которые дополняют деят-ть коммерческих банков, функционир-т в узких сферах финансового рынка. Они представлены инвестиционными, финансовыми, лизинговыми и страховыми компаниями, пенсионными фондами, сберегательными учреждениями, ломбардами.

Основой ден.-кредитной системы РБ явл-ся двухуровневая банковская система:

- Нац.банк Рб

- сеть коммерческих банков

Необходимость создания двухуровневой банковской системы обусловлена противоречивым характером рыночных отношений. С одной стороны они требуют свободы предпринимательства и распоряжения частными финансовыми средствами, что обеспечивается коммерческими банками. С другой стороны, этим отношениям необходимы определенное регулирование, контроль и целенаправленное воздействие, что требует особого института в виде национального банка.

Цели, ф-ции и, принципы деят-ти банк.системы устан-т Банковский кодекс РБ, вступивший в действие с 1 января 2001г.

Высший орган управления Нац.банком – Правление Нац.банка, состоящее из председателя и 10 членов.

Получение прибыли не является основной целью Нацбанка.

Коммерческие банки РБ имеют свой устав и могут создаваться в форме акционерного общества или унитарного предприятия.

Специализированные кредитно-финансовые орг-ции РБ представлены страховыми обществами, финансовыми компаниями, инвестиц.фондами, лизинговыми компаниями и ломбардами.

В концепции развития банковской системы РБ на 2011-2015гг. в качестве основных целей развития названы укрепление ее устойчивости и интеграция банк.сектора Беларуси в региональную и мировую банковские системы, а приоритетными задачами являются увеличение ресурсной базы банков, оптимизация структуры их активов и пассивов, поддержание резервов а уровне, обеспечивающую безопасность РБ.

23. Финансовая система и ее структура. Финансовая система Республики Беларусь.

Финансы – это эк-ая категория, отраж-ая эк-ие отн-ия в процессе созд-я и исп-ия фондов ден-х ср-в.

Ф-ции финансов: 1) аккумулирующая – способствует формир-ю фондов денежных средств гос-ва и др. хозяйствующих субъектов; 2) регулирующая – стимулирует д-ть субъектов финансовых отнош-й в соотв-и с макроэконом-ми целями; 3) контрольная – исп-ся для наблюдения за поступлением и исп-ем денежных ср-в и для оценки эффективности этих процессов; 4) распределительная – обеспечивает распределение и перераспределение денежных ср-в м/у субъектами финансовых отнош-й.

Важн эл-ом хоз-го мех-ма общ-ва явл-ся финансовая система.

Фин система – это сов-ть фин-х отн-ий и комплекса кредитно-фин-х учр-ий, исп-ых гос-ом в целях рег-я фондов ден-х ср-в.

Фин отн-я – это система эк-их отн-ий по формир-ю и исп фондов ден-х ср-в на основе распред-я и перераспред-я нац-го прод-та.

Финансы принято разделять на публичные (гос. и местные фин.) и частные (фин-ы дом. хоз-в, малого бизнеса, корпоративные, финансы банков и некоммерческих орг-ций).

1.Гос фин – это сфера, связ с распред-ем, перераспред-м и потребл-м части нац продукта в целях образ-я ден-х фондов, необх-х гос-ву для осущ его функций. Они состоят из: гос бюдж, местных бюдж-в, фин гос предпр-ий, спец-х правит-х фондов. 2. Фин негос предпр-ий (частных) и корпораций – выр-т ден отн-я, кот возникают в ходе их эк-ой деят-ти и обеспеч-т процесс пр-ва и получ-я прибыли. Они матер-ся в виде ден-го капитала, различных ден-х фондов предпр-ий. 3. Фин дом х-в - ден фонды людей, кот объед-т свои доходы, им общую соб-ть и принимают эк-ие решения сообща. 4. Сов-ть кредитно-фин-х учр-ий – вкл-т 3 группы кредитно-фин-х инстит-в: резервный банк (в РБ - Нац банк),систему ком-х банков, сист специализир-х кредитно-фин-х учр-й (сберег-ые учр-я, страх компании, пенсион фонды).

Хар-ые черты финансов: денежная форма; распред-ый хар-р отн-ий, то есть отсутствие эквив-го обмена; распред-е нац-го продукта через реальные ден-е фонды.

Фин. система РБ вкл бюдж сист, банк систему, фин ср-ва внебюдж-х фондов, предприятий, учр-й, орг-ий и граждан.

На тер РБ проводится единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валютная политика.

2015-07-14

2015-07-14 2107

2107