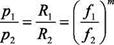

Доля ресурсов, которую контролирует каждый из индивидов определяется эффективностью военных усилий и равняется р; (pi + р2 = 1; Rj = PiR). Технология конфликта отражается функцией успеха в соперничестве (Contest Success Function - CSF), которая определяет пропорцию успеха (pi/рг) как функцию относительных военных усилий (F^):

Рг (А)

Здесь m — ключевой для дальнейшего анализа «параметр решительности», отражающий эффективность наступательных военных усилий, относительно эффективности оборонительных усилий, m > 0.

Из предыдущего уравнения можно получить доли ресурсов, контролируемых каждым из индивидов, как функциональные зависимости от Fi и F2:

р"

р""

1 2

На рис. 5.1 отражена взаимосвязь между долей ресурсов, которую контролирует 1-й индивид и его военными усилиями при фиксированных военных усилиях второго индивида и различных т.

Здесь на горизонтальной оси отражены военные усилия Fb а на вертикальной — доля ресурсов, контролируемых первым индивидом (р]).

Стоит заметить, что вообще говоря, термин «военные усилия» условен. Этот показатель может быть применен, например, к ситуации соперничества политических партий за власть в современной демократической стране. Поэтому и действие «параметра решительности» отнюдь не ограничивается ситуацией вооруженного противоборства двух индивидов или групп. Так, например, в современных демократиях такие институты, как права человека и разделение властей сокращают этот параметр.

|

|

|

Рисунок 5.1. Функция успеха в соперничестве9*

| 1 0,9- | |||

| + F2 = 25 | |||

| 0,7- | |||

| 0.6- | m = 0,5 | ||

| 05- | I | ||

| 0.4- | f... ■■ | m = 1 | |

| 0.3- | ,-\ | ||

| 0,2- | |||

| 0.1- |

25 3C 35 40 46

98 Hirshleifer, Jack (1995), Anarchy and its Breakdown, 103 Journal of Political Economy, 32.

Из предшествующих выкладок получаем:

(f2R2)m

И, наконец, приходим к условиям равновесия между выбираемыми сторонами уровнями интенсивности военных усилий и долями ресурсов, которые контролирует каждая из сторон:

гт п

| /•т I |

~ J2 К2

[ ()

h)

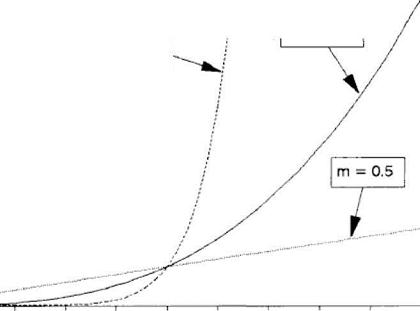

Из последнего уравнения следует, что при стремлении m к единице, pi/p2 —> 0, если fi > f2, и pi/p2—>■ оо, если fi< f2 (см. рис. 5.2).

На этом рисунке по горизонтальной оси отложена относительная интенсивность военных усилий (fi/f2), а по вертикальной — пропорция успеха (pi/p2).

Из всего предшествующего изложения вытекает первое условие, при соблюдении которого анархическая система будет относительно устойчивой, а именно, для динамической стабильности системы необходимо, чтобы «параметр решительности» был меньше 1. Проиллюстрируем это числовым примером. Положим R = 100, f\ = 0,1, f2 = 0,2, m = 2/3. Тогда:

|

/(l-m)

| .99 |

Ri = 20, R2 = 80. Рисунок 5.2. Интенсивность военных усилий и пропорция успеха

|

|

|

| m = 0.75 |

| m = 0.9 |

в

в

7 6-5 4

1-

0-2 0.4 0.6 0.6

1.2 1.4 1.6 1.8

Если первоначальное распределение ресурсов иное, то каждое последующее взаимодействие между противоборствующими сторонами будет асимптотически приближать распределение ресурсов к равновесному уровню. Например, в рассмотренном примере, при сохранении всех остальных параметров, если первоначально ресурсы распределены в пропорции 3/2 (Ri° = 60, R2 = 40), то конфликтное взаимодействие между сторонами в первом периоде приведет к

99

99

Ibid., 34.

новому распределению ресурсов: R/ = 45,2, R2' = 54,8. Продолжение конфликта во втором периоде установит новые параметры распределения ресурсов: R]2 = 35,7, R22 = 64,3. И так далее.

Если же параметр m > 1, например, m = 2, распределение ресурсов не будет стремиться к равновесному состоянию. Так, в рассматриваемом примере, при Ri° = 60, R20 = 40 и m = 2, Ri1 = 36, R21 = 64; Ri2 = 7,3, R22 = 92,7, и так далее. То есть, система удаляется от равновесия с каждым следующим взаимодействием.

Другим необходимым условием стабильности анархической системы будет, естественно, наличие у каждой из соперничающих сторон в динамическом равновесии по меньшей мере минимального уровня доходов, у, обеспечивающего выживание каждого из конкурентов (Yj > у, i=l,2).

Заметим также, что эти два условия являются не достаточными, но только необходимыми условиями устойчивости анархической системы.

Далее, предположим, что каждая из конкурирующих сторон пытается максимизировать свой собственный доход, выбирая оптимальную интенсивность своих военных усилий и полагая заданной интенсивность усилий конкурента. Очевидно, что в этом случае мы имеем дело с классической дуополией Курно. Целевые функции соперничающих индивидов или групп будут выглядеть как:

|

| fl \Ji +/2 |

Где i = 1,2; aiei + Ъ& = 1; М = m/(l-m).

Решая это уравнение для каждого из соперников, получаем соответствующие кривые реакции (RQ и RC2):

f" -м

/7 м

Если же принять достаточно реалистичную для условий анархии предпосылку, что и производственные и военные технологии обоих субъектов одинаково эффективны, мы получим условие равновесия при симметричном двустороннем конфликте:

М т

Как показывает это уравнение, интенсивность военных усилий сторон при симметричном конфликте обратно пропорциональна издержкам конверсии единицы ресурсов в военные усилия, и прямо пропорциональна «параметру решительности», отражающему эффективность наступательных военных усилий, относительно эффективности оборонительных усилий.

Как показывает это уравнение, интенсивность военных усилий сторон при симметричном конфликте обратно пропорциональна издержкам конверсии единицы ресурсов в военные усилия, и прямо пропорциональна «параметру решительности», отражающему эффективность наступательных военных усилий, относительно эффективности оборонительных усилий.

Симметричное решение при b = 1 отражено на рис. 5.3.

Здесь по горизонтальной оси отложена интенсивность военных усилий первого индивида или группы, а по вертикальной — второго индивида или группы. Как видно на этом графике, равновесный объем военных усилий увеличивается с ростом т.

Так как, при симметричном конфликте pi = р2 = 1/2, максимальный для каждой из сторон доход будет представлен следующим уравнением:

Иначе говоря, доход каждой из сторон растет с увеличением совокупного объема доступных ресурсов R и ростом параметра производительности h; и падает с ростом «параметра решительности» m и издержек конверсии единицы ресурсов в производственные усилия а.

Иначе говоря, доход каждой из сторон растет с увеличением совокупного объема доступных ресурсов R и ростом параметра производительности h; и падает с ростом «параметра решительности» m и издержек конверсии единицы ресурсов в производственные усилия а.

Следующим шагом будет увеличение числа индивидов или групп, действующих в анархической системе до N. В этом случае целевая функция первого из этих конкурентов будет выглядеть как:

Соответственно, кривая реакции первого конкурента RQ:

/i

м

М

|  |

| М |

/2

| = 2/Зш |

Рисунок 5.3. Кривые реакции для т = 1/2 ит = 2/З

о.8 о.а

Если мы, как и в предыдущем случае, предположим, что издержки конверсии единицы ресурсов в производственные и военные усилия равны у всех конкурентов (ai = a; bi = b), то решение этого симметричного конфликта будет выглядеть как:

|

|

|

М/

b(N~m)

b(N~m)

Если рассмотренное выше необходимые динамические условия стабильности анархической системы соблюдаются (то есть 0 < m < 1; Y; > у), то увеличение числа конкурентов в этой системе приведет к увеличению равновесной интенсивности военных усилий, и, как следствие, при прочих -равных условия, к сокращению дохода каждого из этих конкурентов.

Если доступные совокупные ресурсы равны R и не изменяются при изменении числа соперников в анархической системе, равновесный доход i-того соперника в ситуации симметричного конфликта составит:

| 1-да |

Т, = (etPtRf =

a(N-m)

Иными словами, в случае, когда совокупные ресурсы зафиксированы на каком-то уровне R, увеличение числа соперников в симметричной анархической структуре приведет к сокращению дохода каждого из них.

100

100

Ibid., 36.

Если же количество совокупных доступных ресурсов меняется пропорционально изменению числа конкурентов в анархической структуре (R = rN), равновесный доход i-того конкурента при симметричности конфликта будет равен:

-rN

a(N-m)

Однако, даже в этом, не самом реалистичном случае (очевидно, что максимально реалистичный случай — когда совокупные ресурсы увеличиваются с ростом числа конкурентов в анархической структуре, но не таким темпом: 5R/5N > 0; t^R/SN2 < 0) равновесный доход каждого из конкурирующих индивидов или групп будет падать с ростом N, так как вырастет равновесная интенсивность военных усилий f. Рассмотрим следующий числовой пример. При R = 100, N = 2, h = 1, m = 2/3, а = b = 1, равновесная интенсивность военных усилий для каждого из участников конфликта составит: fj = f2 = 1/2, а доход каждого из них (Yj) будет равен 25. Если же равномерно (допустим, вдвое) увеличить R и N, то, ceteris paribus, равновесные военные усилия составят: fi = £» = f3 = ft ~ 0,857, а равновесный доход каждого: Yj = 20.

Основные выводы, к которым пришел в своей теории анархического взаимодействия Джек Хиршлейфер, следующие: для устойчивого существования анархической структуры необходимо, во-первых, чтобы «параметр решительности» т, отражающий эффективность наступательных усилий, относительно оборонительных усилий, был не больше 1; во-вторых, чтобы уровень доходов конкурентов был не меньше минимального значения; в-третьих, увеличение числа индивидов или групп в анархическое структуре способствует сокращению среднего дохода членов этой структуры и увеличивает вероятность того, что доходы их части окажутся меньше минимально допустимого значения.

|

|

|

Важно также заметить, что если анархическая система, под влиянием действия перечисленных параметров, выйдет из равновесия, например, превратившись, в сисе му иерархическую, то если новое изменение указанных параметров будет совместимо с существованием анархии как спонтанного порядка, это не означает, что такой порядок в действительности будет реализован. Имеет место так называемый эффект храповика: если, предположим, в какой-то момент времени параметр m окажется больше 1, это приведет к разрушению анархии и появлению иерархии; если в дальнейшем параметр m (который, вообще говоря, является стохастической величиной) вновь сократится до приемлемого для анархии уровня, разрушения существующей иерархии скорее всего не произойдет.

Разрушение нестабильной анархической структуры в человеческом обществе, а свой анализ Хиршлейфер распространяет также и на поведение некоторых животных, скорее всего, по его мнению, приведет к одному из двух исходов: к вертикальной или горизонтальной социальной контрактации. Обе эти возможности подробно рассматриваются ниже.

С

оциальныи контракт.

Социальный контракт - это договор мсяоду индивидами, во-первых, о правилах взаимодействия в обществе, а, во-вторых, о создании особого агента (государства), специализирующегося на обеспечении выполнения принятых правил

Социальный контракт - это договор мсяоду индивидами, во-первых, о правилах взаимодействия в обществе, а, во-вторых, о создании особого агента (государства), специализирующегося на обеспечении выполнения принятых правил

186

186

Современные концепции общественного договора восходят к философии Нового Времени, когда идеи социальной контрактации интересовали таких великих философов, как Гуго Гроций, Томас Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Бенедикт Спиноза, Иммануил Кант. Тогда же сформировались и два основных подхода к теории социального контракта, которые условно можно обозначить как подход Гоббса и подход Локка. Для первого из этих подходов, в терминах Хир-шлейфера, характерно представление о вертикальной социальной контрактации. Подходу Локка соответствует горизонтальный социальный контракт.

По Гоббсу, естественные человеческие законы (как то, справедливость, беспристрастность, скромность, милосердие и т.п.) не могут поддерживаться сами по себе, так как они противоречат «естественным страстям» каждого человека. Именно для защиты этих естественных законов и необходима сила государства: «Для установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили одного человека или собрание людей, которые явились бы их представителями; чтобы каждый человек считал себя доверителем в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам или заставит делать других в целях сохранения общего мира и безопасности, и признал себя ответственным за это; чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя общего лица»101. Власть «единого лица» - государства или суверена - над подданными практически полная. Единственное право, которым обладают подданные перед сувереном - право бороться за свою жизнь. Иными словами, человек, приговоренный государством к смертной казни, имеет право попытаться спасти свою жизнь любым возможным способом: в этом случае индивид разрывает социальный контракт и возвращается в «естественное состояние».

Интересно, что хотя, по Гоббсу, государство может быть основано двумя способами - власть может быть приобретена силой или передана правителю по доброй воле индивидов - обязанности подданных перед сувереном в обоих случаях одинаковы. Фактически Гоббс не делает различия между государством, «основанном на приобретении» и государством «основанном на установлении». Как мы увидим ниже, этот вывод довольно близок к истине, так как вести себя носители абсолютной власти будут одинаково, независимо от способа, которым эта власть была приобретена.

Подход Локка отличается от подхода Гоббса тем, что хотя и тот и другой говорят о передаче индивидами государству части своих «естественных прав», государь, по Локку, «обязан править согласно установленным постоянным законам, провозглашенным народом и известным народу, а не путем импровизированных указов; править с помощью беспристрастных и справедливых судей, которые должны разрешать споры посредством этих законов, и применять силу сообщества в стране только при выполнении таких законов»102. Иными словами, даже после образования государства сувереном остается народ. Более того, народ имеет право лишить правителя его власти и заменить его другим в том случае, если правитель не выполняет своих обязанностей, связанных с производством общественных благ.

101 Гоббс Т. (1991), Левиафан// Гоббс Т., Сочинения в 2-х томах, т.2, М.: Мысль, с. 132.

101 Гоббс Т. (1991), Левиафан// Гоббс Т., Сочинения в 2-х томах, т.2, М.: Мысль, с. 132.

102 Локк Дж. (1988), Два трактата о правлении// Локк Дж., Сочинения в 3-х томах, т.З, М.:

Мысль, с.336.

Основоположники теории общественного договора полагали, что их концепция исторична, то есть сам факт договора неоднократно имел место в человеческой истории. Однако, на сегодняшний день отсутствуют исторические свидетельства того, что такого рода события действительно когда-либо имели место в человеческой истории. Общественный договор - это, скорее, не историческая, а логическая предпосыла во зникновения государства.

Точка зрения эволюционистского подхода к общественному договору заключается в признании легитимности любой существующей формы государственного устройства постольку, поскольку она является результатом эволюционного процесса.

Легитимность того или иного общественного устройства для нонконструкцио-нистов определяется тем, насколько в этом государстве соблюдаются «естественные права человека», имеющие высшее, божественное происхождение.

Для конструкционистов, чей подход на сегодняшний день наиболее популярен среди исследователей, внешние критерии оценки легитимности общественного устройства отсутствуют, то есть оценивать социальный контракт могут лишь индивиды, в этом контракте участвующие. При этом в конструкционистском подходе выделяют два направления. С точки зрения утилитаристов, люди, вовлеченные в процесс социальной контрактации, помещены в так называемую «оригинальную позицию». Иными словами, социальный контракт так или иначе предполагает некие принципы относительно неравномерного распределения богатства между различными группами индивидов. Участник этого процесса, не зная заранее, в какую группу он попадет, действует не в соответствии с собственными будущими интересами (о которых он пока не знает), а в соответствии с интересами общества в целом. В силу этого возрастает роль тех участников социального контракта, которые обладают информацией, необходимой для осознанного выбора оптимальной для данного общества формы этого контракта, то есть возрастает роль экспертов в контрактном процессе.

Нас, однако, в данном разделе больше всего интересует подход другой части конструкционистов - подход редукционистов, к которым, в частности, принадлежит лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Бьюкенен. С точки зрения редукционистов, общественный договор заключается между реально живущими в обществе индивидами, каждый из которых обладает собственными интересами и предпочтениями, а сам контракт предполагает максимально возможный учет всех этих предпочтений.

Предложенная Бьюкененом концептуальная схема общественного договора выглядит следующим образом. На первом этапе происходит «естественное распределение» благ, которое определяется усилиями, затрачиваемыми индивидами на захват и защиту ограниченных благ. Фактически, «естественное распределение» благ по Бьюкенену соответствует «естественному состоянию» общества Томаса Гоббса. Это «естественное состояние» «служит для идентификации, определения индивидов, на основе чего становится возможным заключение договорных соглашений»103. После этой идентификации заключается конституционный договор, предметом которого является «государство защищающее», то

103 Бьюкенен Дж.М. (1997), Границы свободы. Между анархией и Левиафаном// Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бъюкенен, М.: Таурус-Альфа, с.241.

103 Бьюкенен Дж.М. (1997), Границы свободы. Между анархией и Левиафаном// Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бъюкенен, М.: Таурус-Альфа, с.241.

есть, определяются права свободы и права собственности индивидов, и права государства, функцией которого является защита этих прав.

Третий этап - постконституционный договор, или договор о «государстве производящем». На этом этапе устанавливаются правила, по которым государство и должно действовать, занимаясь производством общественных благ.

Общественный договор, по Бьюкенену, не является, разумеется, раз и навсегда установленной, жесткой схемой: он может и должен быть пересмотрен на конституционной стадии в том случае, если государство пытается установить правила, противоречащие конституционным. Общественный договор может и должен быть пересмотрен также и на постконституционной стадии, если государство поддерживает неэффективный, с точки зрения общественного благосостояния, способ производства общественных благ.

Предложенные Бьюкененом и другими редукционистами модели общественного договора, очевидно, отражают процесс горизонтальной социальной контрактации, характерный, в основных своих чертах, для современных развитых демократий. Однако, прежде чем перейти к описанию процесса горизонтальной социальной контрактации, остановимся на предложенной Олсоном и МакГиром модели оседлого бандита, которая представляет собой один из наиболее интересных примеров описания вертикальной социальной контрактации.

| М |

одель оседлого бандита МакГира - Олсона. Итак, как было показано выше, анархическая система может оказаться нежизнеспособной по целому ряду причин, важнейшей из которых для человеческого общества представляется рост «параметра решительности» т, отражающий развитие технологии вообще и военной технологии в частности. При таком развитии событий на месте прежней анархической структуры через какое-то время возникает система, в которой некоторые индивиды или группы обладают сравнительными преимуществами в осуществлении насилия перед всеми остальными индивидами или группами, но не обладают такими преимуществами друг перед другом. Иными словами, в рассматриваемом случае речь идет об обществе, в котором господствуют так называемые бандиты-гастролеры.

У таких бандитов нет стимулов не только содействовать производству общественных благ, у них отсутствуют стимулы к какому-либо самоограничению своей бандитской деятельности. Действительно, каждый бандит-гастролер понимает, что любое богатство, не изъятое им у своей жертвы, скорее всего станет добычей другого бандита-гастролера, поэтому никакой заинтересованности в сохранении у жертвы стимулов и физических возможностей для осуществления производительной деятельности у бандита-гастролера нет.

Иными словами, гастролер действует в условиях структурной неопределенности, заставляющей его дисконтировать свои ожидаемые будущие доходы по очень высокой ставке. Это приводит к тому, что бандит-гастролер будет стремиться максимизировать свой краткосрочный доход.

Конкуренция между бандитами-гастролерами, однако, рано или поздно должна так или иначе привести к появлению такого субъекта или группы, который будет обладать сравнительными преимуществами в осуществлении насилия перед всеми остальными обитателями данной территории. Появляется так называемый

оседлый бандит, структура стимулов которого существенно отличается от структуры стимулов бандита-гастролера. Это выражается, в первую очередь, в сокращении ставки дисконтирования ожидаемых будущих доходов у оседлого бандита: будущее для него становится дороже, так как уменьшается неопределенность. Последнее объясняется тем, что оседлый бандит, благодаря своему сравнительному преимуществу в осуществлении насилия, способен контролировать определенную территорию, то есть пресекать появление на этой территории бандитов-гастролеров.

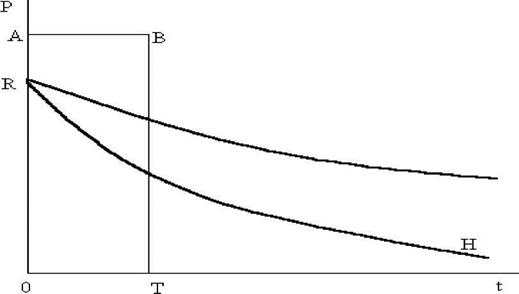

Для иллюстрации этого факта рассмотрим простую математическую модель. Предположим существует два индивида, каждому из которых доступны две альтернативные стратегии: краткосрочная и долгосрочная. Реализация первой из этих стратегий обеспечивает индивиду получение достаточно большого дохода в течение относительно короткого промежутка времени. Этот доход равен площади прямоугольника ОАВТ на рис. 4.

Предположим также, что наши индивиды дисконтируют свои ожидаемые будущие доходы по различным процентным ставкам. Пусть ожидаемый доход первого индивида в периоде i составит:

7/ =

Где Rj — чистый доход 1-го индивида в i-том периоде, а г — его ставка дисконтирования. Общая сумма потока ожидаемых будущих доходов 1-го индивида будет равна площади под кривой RL на рис. 5.4. Так как дисконтированный поток будущих платежей у первого индивида превышает доход, который он может получить, если выберет краткосрочную стратегию (площадь прямоугольника ОАВТ), первый индивид предпочтет долгосрочную стратегию краткосрочной.

Второй индивид дисконтирует свои будущие доходы по более высокой ставке процента, и его ожидаемый будущий доход в i-том периоде будет равен, соответственно:

Где е» 1. Общая сумма потока ожидаемых будущих доходов 2-го индивида будет равна площади под кривой RH на рис. 4. Так как эта площадь меньше площади прямоугольника ОАВТ, то для второго индивида краткосрочная максимизационная стратегия будет предпочтительнее долгосрочной

Где е» 1. Общая сумма потока ожидаемых будущих доходов 2-го индивида будет равна площади под кривой RH на рис. 4. Так как эта площадь меньше площади прямоугольника ОАВТ, то для второго индивида краткосрочная максимизационная стратегия будет предпочтительнее долгосрочной

Рисунок 5.4. Ожидаемые будущие доходы и максимизационные стратегии

индивидов

|

| L |

Первый индивид в нашей модели — это оседлый бандит, второй — бандит-гастролер.

Таким образом, для максимизации потока ожидаемых будущих доходов оседлый бандит (или автократ) должен решить две взаимосвязанные задачи (помимо задачи недопущения конкурентов на контролируемую территорию): во-первых, он должен обеспечить физическую возможность производства благ; во-вторых, он должен сохранить стимулы к производству этих благ. Моделирование решения этих взаимосвязанных задач приводится в известной работе Мансура Олсо-на и Мартина МакГира104.

В модели Олсона — МакГира G — объем предоставляемых оседлым бандитом общественных благ (в данном случае единственной целью предоставления общественных благ является спецификация и защита частной собственности подданных автократа, а цена единицы общественного блага принимается равной 1); Y — потенциальный объем производства частных благ, то есть такой их объем, который был бы произведен, если бы налогообложение не приводило к появлению потерь от мертвого груза: Y = Y(G), Y'(G) > 0, Y"(G) < 0, Y(0) = 0; t — постоянный средний уровень налогообложения; r(t) — % от потенциального объема производства частных благ (Y), который производится при уровне налогообложения t, r(t) не зависит от G, r'(t) < 0, г(0) = 1; 1 — r(t) — доля потерь от мертвого груза в потенциальном объеме производства частных благ Y; tr(t) - % от потенциального Y, достающийся оседлому бандиту в виде налогов; r(t)Y = I - реальный объем произведенных частных благ, при условии, что налогообложение не подрывает стимулы к их производству.

Решая задачу максимизации собственного приведенного ожидаемого будущего дохода, автократ должен выбрать оптимальный уровень налогообложения t* и оптимальный количество общественных благ G*:

max tr(t)Y(G)-G

t,G V ' V '

При этом, необходимым условием является то, что объем расходов на производство общественных благ G (при условии, что цена единицы общественного блага равна 1) не должен превышать доходов, получаемых оседлым бандитом от налогообложения (G < tr(t)Y(G)). Обратим также внимание на то обстоятельство, что доход автократа от налогообложения зависит от G, в то время как оптимальный уровень ставки налога (t) от этого параметра не зависит.

Решая задачу максимизации чистого дохода оседлого бандита по t, мы получим следующее уравнение:

Так как Y(G) > 0, условие максимизации чистого дохода оседлого бандита по ставке налогообложения приводится к виду:

Отсюда, оптимальная ставка налога t:

И, соответственно, максимальная доля потенциального дохода Y, достающаяся автократу:

Иначе говоря, максимизация этой доли достигается в том случае, когда предельное сокращение доходов автократа от увеличения потерь от мертвого груза (tr'(t)dt) равно предельному увеличению его доходов от роста ставки налога (rdt).

Параметр, обратный оптимальной ставке налогообложения — это показатель самоограничения или реципрокности оседлого бандита:

104 McGuire, Martin С. and Olson, Mancur Jr. (1996), The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force, 34 Journal of Economic Literature, 72-96.

104 McGuire, Martin С. and Olson, Mancur Jr. (1996), The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force, 34 Journal of Economic Literature, 72-96.

Максимизация функции чистого дохода автократа по расходам на производство общественных благ при оптимальной ставке налогообложения достигается при условии:

2014-01-31

2014-01-31 680

680