Бедность является одной из важнейших характеристик неравенства в распределении доходов. С точки зрения экономической, бедность определяется как состояние, когда человек или семья не обладает достаточными ресурсами (денежными, имущественными, образовательными и т.п.) для удовлетворения своих потребностей, для обеспечения прожиточного минимума.

Прожиточный минимум определяет уровень потребления товаров и услуг, являющийся минимальным и достаточным для обеспечения жизнедеятельности человека, и устанавливается на основе научно-обоснованного потребительского бюджета, выражающего минимальные физиологические потребности человека в продовольственных и непродовольственных товарах и услуг.

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку минимальной потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.

Потребительская корзина – это набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека.

Потребительская корзина в субъектах Российской Федерации устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации.

|

|

|

Расчеты прожиточного минимума потребительской корзины проводятся на основе формирования минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

Минимальные потребительские наборы составляются для следующих социально-демографических групп населения:

- трудоспособное население;

- пенсионеры;

- дети.

О людях, потребление которых ниже прожиточного минимума, говорят, что они живут за чертой бедности.

Критерием отнесения людей или домашних хозяйств к группе населения, находящейся в состоянии бедности, может являться уровень среднедушевых доходов в два и более раз ниже величины прожиточного минимума.

В качестве сводных показателей оценки бедности могут быть использованы коэффициент бедности и индекс глубины бедности.

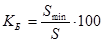

Коэффициент бедности - это относительный показатель, исчисляемый как процентное отношение численности населения, имеющего уровень доходов ниже прожиточного минимума к общей численности населения страны или региона.

, (38)

, (38)

где  - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума;

S – общая численность населения.

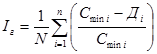

Для анализа динамики бедности в стране в статистике применяют индекс глубины бедности, который определяется по формуле:

, (39)

, (39)

где N - общая численность обследуемых домашних хозяйств;

n – численность домашних хозяйств с доходами ниже прожиточного минимума;

- среднедушевая величина прожиточного минимума для i -го домашнего хозяйства, рассчитанная с учетом его половозрастной структуры;

- среднедушевая величина прожиточного минимума для i -го домашнего хозяйства, рассчитанная с учетом его половозрастной структуры;

|

|

|

- среднедушевой доход i -го домашнего хозяйства, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.

- среднедушевой доход i -го домашнего хозяйства, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.

Контрольные вопросы для самоподготовки:

1. Задачи статистического изучения уровня жизни. Понятие об уровне жизни. Система показателей уровня жизни. Понятие величины прожиточного минимума и минимальной потребительской корзины.

2. Система показателей доходов, расходов населения как основная часть статистического изучения уровня жизни. Коэффициенты Джини, дифференциации доходов населения, индексы остроты и глубины бедности. Реальные и номинальные доходы населения. Реальные располагаемые доходы населения. Коэффициенты эластичности по доходам и потреблению.

3. Основные классификации, применяемые в статистике доходов, расходов и сбережений населения.

4. Понятие качества жизни, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Индекс нищеты населения, индекс развития с учетом гендерного фактора.

5. Показатели потребления населения. Основные классификации и методы сбора информации, применяемые в анализе показателей доходов, расходов и сбережений населения.

6. Статистика социальной защиты населения. Программа социальной защиты населения, формы и пути соцзащиты населения. Система показателей и методология их исчисления.

Источники статистической информации.

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ.

2. Федеральная целевая программа Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах.

3. Методологические положения по статистике. — М.: Росстат 2006 — Вып.5.

2015-05-10

2015-05-10 7129

7129